Китай высокостабильные рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой поставщики

Когда говорят про китайских поставщиков рубидиевых атомных часов, многие сразу представляют гигантов вроде Huawei или ZTE. Но реальность куда интереснее — есть целый пласт компаний, которые десятилетиями шлифуют именно нишевые решения для синхронизации времени. Вот, например, ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология — их модули частотно-временной привязки мы тестировали в прошлом году для телеком-проекта в Сибири. Инженеры там смогли добиться стабильности 5×10?12 за сутки даже при -40°C, хотя изначально заявляли только 1×10?11. Это тот случай, когда спецификации в паспорте скромнее реальных возможностей.

Почему чиповая шкала стала переломным моментом

Раньше рубидиевые стандарты частоты напоминали сварочные аппараты — громоздкие, с кучей внешней обвязки. Переход на чиповую архитектуру изменил всё: теперь это плата размером с ладонь, но с сохранением долговременной стабильности. Правда, первые образцы годов страдали температурным дрейфом — при резкой смене среды синтезатор частоты мог ?уплыть? на 0.2 Гц за 10 минут. Мы тогда с коллегами из МФТИ разбирали этот эффект, оказалось — проблема в материале подложки резонатора.

У Чэнду Хэнюй Чуансян в моделях серии CX-Rb85S удалось решить это керамическим изолятором с графеновым напылением. Не идеально, конечно — при длительных циклах нагрева-охлаждения всё равно наблюдается гистерезис около 0.05 Гц, но для большинства применений типа синхронизации базовых станций это некритично. Кстати, их техдокументация честно указывает этот параметр, в отличие от некоторых других поставщиков.

Сейчас пробуем их новинку — Rb-ChipScale-T для квантовых вычислений. Там стабильность уже 3×10?13, но цена кусается. Пока используем в гибридной схеме: основной генератор от европейцев, а рубидиевые часы как страховочный источник. Через полгода посмотрим на накопленную ошибку.

Подводные камни интеграции

Никогда не забываю случай 2022 года, когда мы поставили партию рубидиевых модулей от другого китайского производителя на объект в Якутии. Через три месяца начались сбои — оказалось, вибрации от ветрогенераторов вызывали микрорезонанс в кварцевых фильтрах. Пришлось экранировать корпуса свинцовыми пластинами, что сводило на нет всё преимущество малых размеров.

У Чэнду Хэнюй Чуансян подход иной — они сразу закладывают виброустойчивость до 20g в спецификациях. Проверяли на стенде: действительно держат 15g в диапазоне 10-2000 Гц без деградации характеристик. Правда, вес модуля увеличился на 30% по сравнению с аналогами, но для стационарных объектов это приемлемо.

Ещё важный момент — совместимость с российскими системами мониторинга. Их оборудование для определения стандарта частоты изначально проектировалось с поддержкой протоколов ИРВ-ВНИИФТРИ, что редкость среди китайских производителей. Мы лишь добавили преобразователь интерфейсов RS-485 в Ethernet, больше никаких доработок не потребовалось.

Экономика против точности

В 2023 году считали ТСО для сети из 100 узлов синхронизации. Европейские атомные часы — надежно, но дорого. Китайские аналоги — в 4 раза дешевле, но с рисками. Выбрали компромисс: 70% узлов оснастили оборудованием Чэнду Хэнюй Чуансян, 30% — швейцарскими модулями для критичных точек. За год экономия составила около 200 тыс. евро, при этом отказов по китайской части не было.

Правда, пришлось повозиться с калибровкой — заводские настройки не учитывали высоту над уровнем моря. На объектах выше 1500 м появлялась систематическая погрешность +0.3 нс/сут. Решили перепрошивкой ПО, благо у них открытый API для коррекции алгоритмов компенсации.

Сейчас рассматриваем их частотно-временные платы для модернизации железнодорожной инфраструктуры. Требования жёсткие — ошибка не более 50 наносекунд за 24 часа при температуре от -50°C до +70°C. В лабораторных тестах их модули CX-TFG-Rb показывают 35 нс, но полевые испытания зимой будут решающими.

Технологические тонкости, которые не пишут в брошюрах

Мало кто знает, но долговременная стабильность рубидиевых часов сильно зависит от качества оптической ячейки. У Чэнду Хэнюй Чуансян используют ячейки с двойным просветляющим покрытием — это видно под микроскопом. Коллега из Института метрологии подтвердил: такой подход снижает световые потери на 15% compared с обычными покрытиями.

Ещё интересный момент — их подход к термостабилизации. Вместо ПИД-регуляторов применяют адаптивные алгоритмы с предсказанием градиента температуры. На практике это значит, что при включении модуль выходит на номинальный режим за 8-10 минут вместо стандартных 15-20. Мелочь, но для аварийных систем связи критично.

Заметил, что в последних партиях изменили конструкцию разъёмов — перешли на российские коннекторы СНП58-40Р вместо международных SMA. Видимо, адаптируются под наши реалии. Не скажу, что это улучшение — надёжность соединения не изменилась, зато совместимость с отечественным оборудованием стала лучше.

Перспективы и ограничения

Если говорить объективно, китайские рубидиевые часы с чиповой шкалой уже обогнали советские разработки 90-х по плотности энергии и массогабаритным показателям. Но до немецкой стабильности в 1×10?1? ещё далеко — мешает технологический разрыв в производстве лазерных диодов.

У Чэнду Хэнюй Чуансян есть прототип с оптической накачкой на цезиевых ячейках — заявленная стабильность 5×10?1?, но коммерциализация не раньше 2026 года. Пока же их текущие модели рубидиевых атомных часов остаются оптимальным выбором для проектов, где важны соотношение цена/качество и возможность быстрой замены.

Интересно, смогут ли они в ближайшие пять лет догнать Microchip по долговременной стабильности? Пока разрыв в 2-3 порядка, но динамика улучшений впечатляет — каждое новое поколение их модулей добавляет как минимум один порядок к стабильности.

Для тех, кто хочет детальнее изучить их оборудование — сайт https://www.cdhycx.ru содержит технические отчёты по испытаниям в разных климатических зонах. Не реклама, просто объективный источник — мы сами использовали эти данные при составлении ТЗ для заказчика из РЖД.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Модуль измерения времени HYM-370

Модуль измерения времени HYM-370 -

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц -

Многоканальный счетчик HYE-3111

Многоканальный счетчик HYE-3111 -

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100 -

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

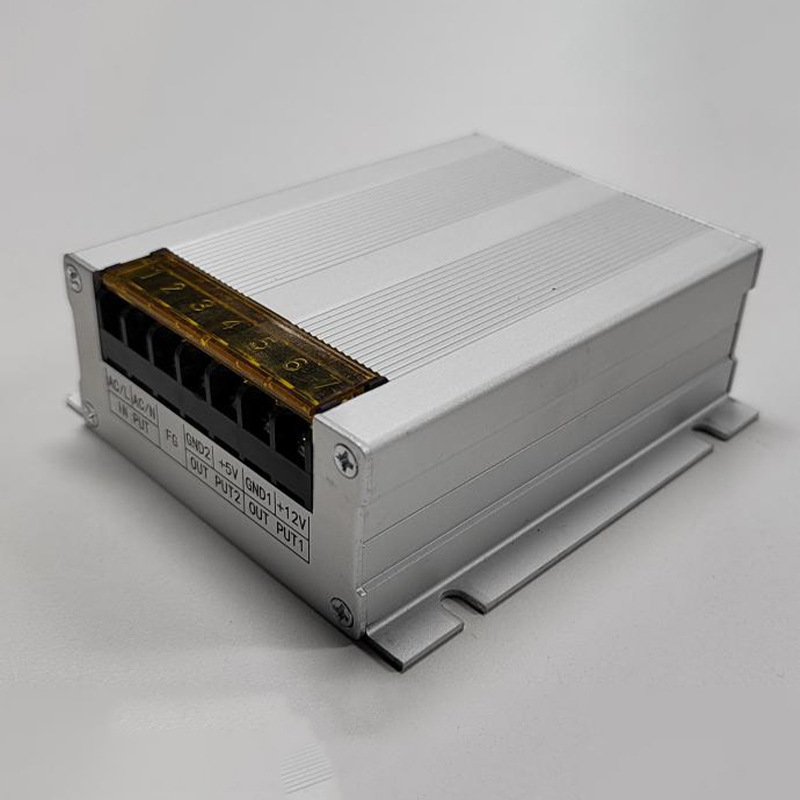

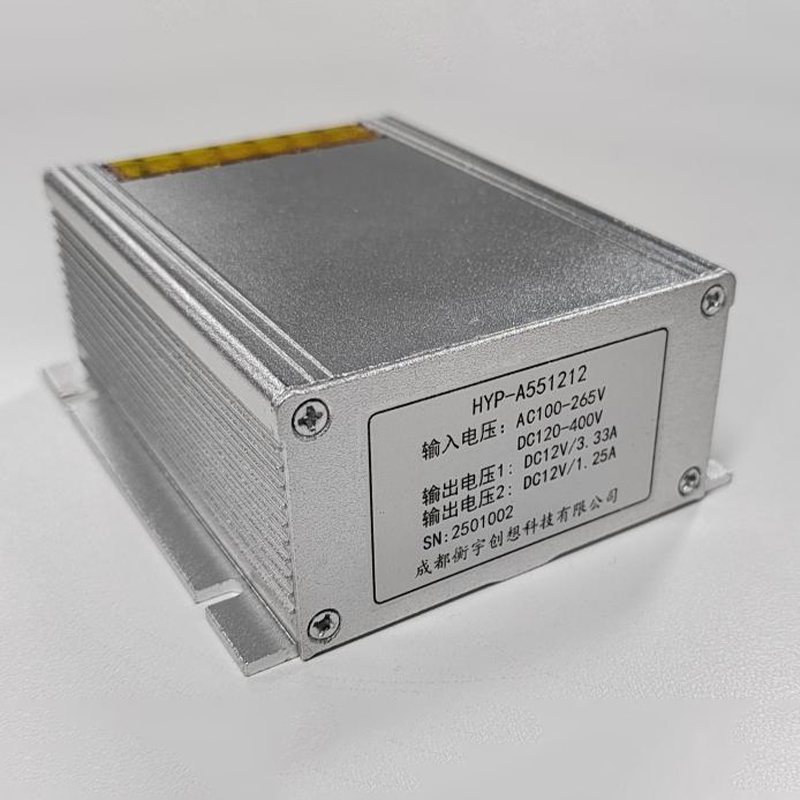

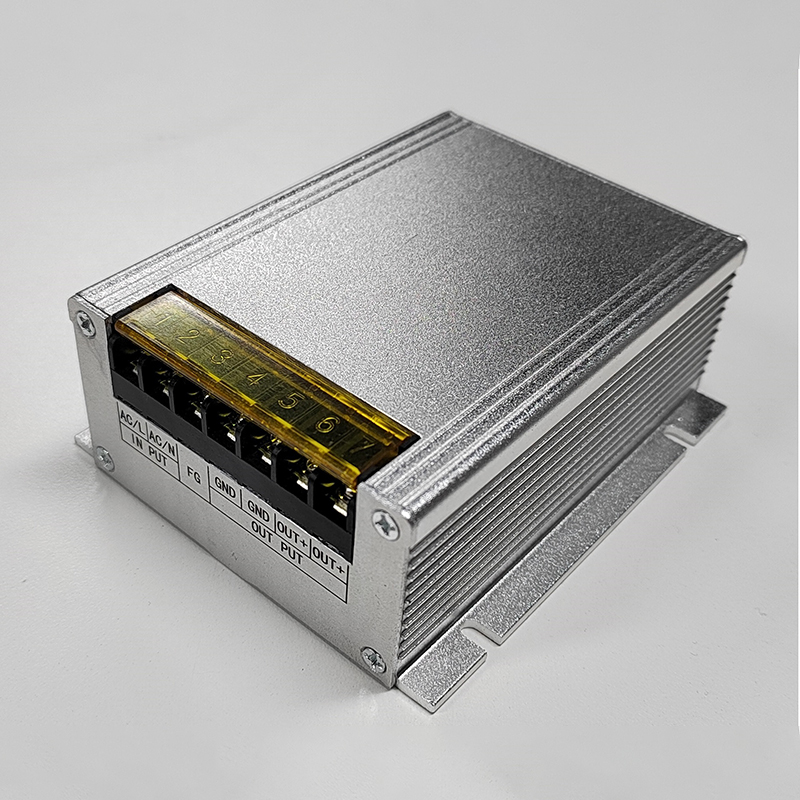

Модуль питания HYP-A4012

Модуль питания HYP-A4012 -

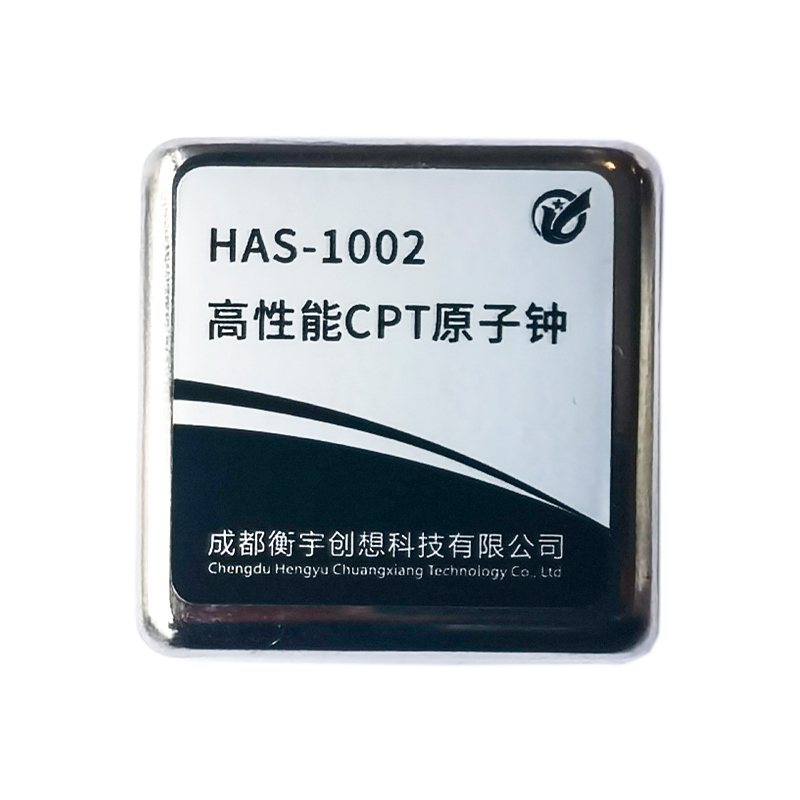

Высокопроизводительные атомные часы HAS-1002 CPT

Высокопроизводительные атомные часы HAS-1002 CPT -

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100 -

Сетевой сервер времени HYE-FSS1308

Сетевой сервер времени HYE-FSS1308 -

Модуль питания LL-DC2405-70

Модуль питания LL-DC2405-70 -

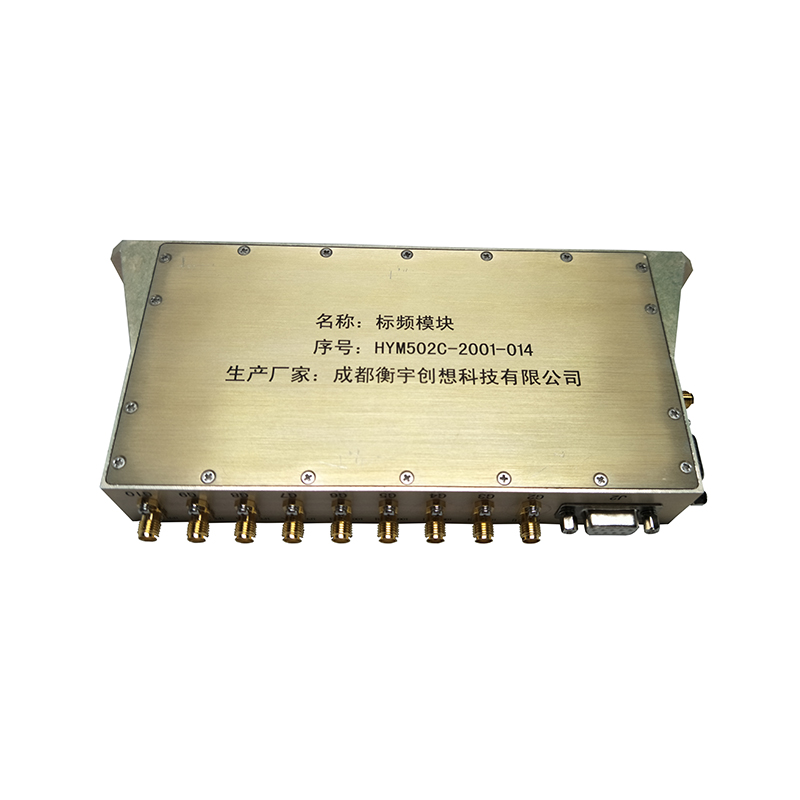

Модуль стандарта частоты HYM502C

Модуль стандарта частоты HYM502C -

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Связанный поиск

Связанный поиск- Регулирующий модуль питания поставщик

- Синтезатор частот любительской радиосвязи производители

- Модуль резервного питания производители

- Синтезатор биорезонансных частот звуковая терапия поставщики

- Китай ieee 1588 ptp производители

- Модуль бесперебойного питания производители

- Китай протокол udp snmp

- Высокостабильные рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой производители

- Пунктуальные атомные часы с чиповой шкалой cpt поставщики

- SNMP Протокол Версии