Китай высокостабильные рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой завод

Когда слышишь про ?китайские рубидиевые атомные часы?, многие сразу думают о лабораторных монстрах с температурными коррекциями до шестого знака. Но на деле, серийные модели с чиповой шкалой — это история про компромиссы. У нас в ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология с этим столкнулись ещё в 2018, когда запускали линию для модулей синхронизации. Главное заблуждение? Что стабильность в 10?11 — это только вопрос цены. На практике же, даже при схожих спецификациях, разница в долгосрочном дрейфе между партиями может достигать 15% из-за банальной несогласованности кварцевых резонаторов.

Эволюция чиповой шкалы в рубидиевых стандартах

Ранние версии наших частотно-временных модулей использовали гибридные схемы с дискретными компонентами. Помню, как в 2020 мы получили партию рубидиевых ячеек с аномальным временем прогрева — вместо заявленных 3 минут до стабильности 5×10?11 некоторые экземпляры выдавали 10?1? даже после 10 минут прогрева. Разбирались месяц: оказалось, проблема в газонаполнении колбы, но клиенты-то винят сразу всю схему.

Переход на чиповую архитектуру изначально казался панацеей. Заказывали ASIC у партнёров из Шэньчжэня, но первые образцы 2021 года грелись так, что соседние компоненты на плате деградировали за полгода. Пришлось перепроектировать всю тепловую развязку, хотя в документации производителя чипов температурный диапазон указывался как ?полностью адекватный?.

Сейчас в новых высокостабильные рубидиевые атомные часы для базовых станций используем трёхконтурную систему термокомпенсации. Но и это не идеально — при резких скачках нагрузки от внешних синтезаторов иногда проскакивают фазовые выбросы до 200 ps. В протоколах тестирования это часто маскируют усреднением, но для квантовых систем такие артефакты критичны.

Заводские реалии калибровки

На сайте https://www.cdhycx.ru мы гордо пишем про автоматизированную калибровку, но в цеху это выглядит иначе. Да, роботизированные стенды ESS-200 проверяют 32 параметра за цикл, но финальную подстройку ВЧ-тракта инженеры всё равно делают вручную через VNA. Особенно с рубидиевыми ячейками малого размера — там добротность контура плавает в пределах 5% даже внутри одной партии.

Самое сложное — это не первоначальная точность, а воспроизводимость характеристик после температурных циклов. Как-то отгрузили партию модулей для метеорологических радаров в Новосибирск, а через два месяца получили рекламации: суточный дрейф превысил спецификацию в 1.5 раза. Вскрытие показало, что компаунд для вибростабилизации кристалла рубидия при -40°C меняет диэлектрическую проницаемость.

Сейчас для арктических заказчиков стали добавлять термокамеры в цикл приемки. Дорого, но дешевле, чем возвраты. Кстати, именно после того случая ввели обязательную 240-часовую выдержку для всех атомные часы с чиповой шкалой перед отгрузкой.

Интеграционные подводные камни

В спецификациях пишут ?поддержка 1PPS?, но никогда не уточняют, что при длине линии больше 15 см нужно учитывать импеданс монтажа. Как-то разбирались с сбоями в системе синхронизации для финансового сектора — оказалось, что их конструкторы развели так, что фронт сигнала растягивался до 3 ns из-за паразитной ёмкости.

Ещё большая головная боль — это ЭМС. Наши стандарты частоты проходят сертификацию по ГОСТ Р , но реальные помехи в стойках с коммутаторами могут давать выбросы, которые не ловит ни один стандартный тест. Пришлось разрабатывать кастомные фильтры для цепей питания, хотя изначально считали, что с этим справятся штатные LC-цепи.

Сейчас для критичных применений рекомендуем дополнительный экранирующий кожух, хотя это добавляет 12% к стоимости. Но клиенты из аэрокосмической отрасли (те, что делают спутниковые ретрансляторы) только так и работают — берут базовые модули и дорабатывают под себя.

Экономика производства: что скрывают спецификации

Когда анализируешь прайсы конкурентов, кажется, что китайские заводы предлагают одинаковое за полцены. Но если посмотреть на TCO за 5 лет, картина меняется. Наши рубидиевые атомные часы завод сборки требуют калибровки раз в 24 месяца, а у некоторых аналогов — каждые 8 месяцев. Разница в стоимости обслуживания достигает 200%.

Сырьё — отдельная тема. Рубидиевые ячейки мы закупаем у трёх поставщиков, и у каждого своя технология напыления. Один стабильно даёт заявленные 10?12 после 1000 часов старения, другой может ?уплыть? на 3×10?11. При этом визуально ячейки идентичны, и только спектральный анализ показывает разницу в толщине покрытия.

Сейчас ведём переговоры о вертикальной интеграции — хотим сами делать ячейки, но пока технология вакуумного напыления нестабильна. Парадокс: собирать сложные цифровые схемы можем, а с физикой элементарной ячейки боремся уже второй год.

Перспективы и тупиковые ветви

В 2022 экспериментировали с чип-скейл корпусами для мобильных применений. Технически удалось ужать до 35×35 мм, но стабильность проседала до 2×10?1?. Выяснилось, что проблема не в физике, а в материалах — припои с бессвинцовыми составами создают микронапряжения в креплении кристалла.

Сейчас основной фокус — это гибридные системы с термостатированием только критичных узлов. Например, в новых разработках для ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология используем двухзонный контроль: отдельно для рубидиевой ячейки и отдельно для СВЧ-генератора. Энергопотребление выше, но зато стабильность 5×10?12 держится при температурах от -20°C до +60°C.

Кажется, следующий прорыв будет связан не с электроникой, а с химией — коллеги из академических институтов показывают образцы ячеек с наноструктурированными покрытиями, где старение снижено на порядок. Но до серийного внедрения ещё лет пять как минимум.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Высокопроизводительные атомные часы HAS-1002 CPT

Высокопроизводительные атомные часы HAS-1002 CPT -

Модуль 1588 PTP

Модуль 1588 PTP -

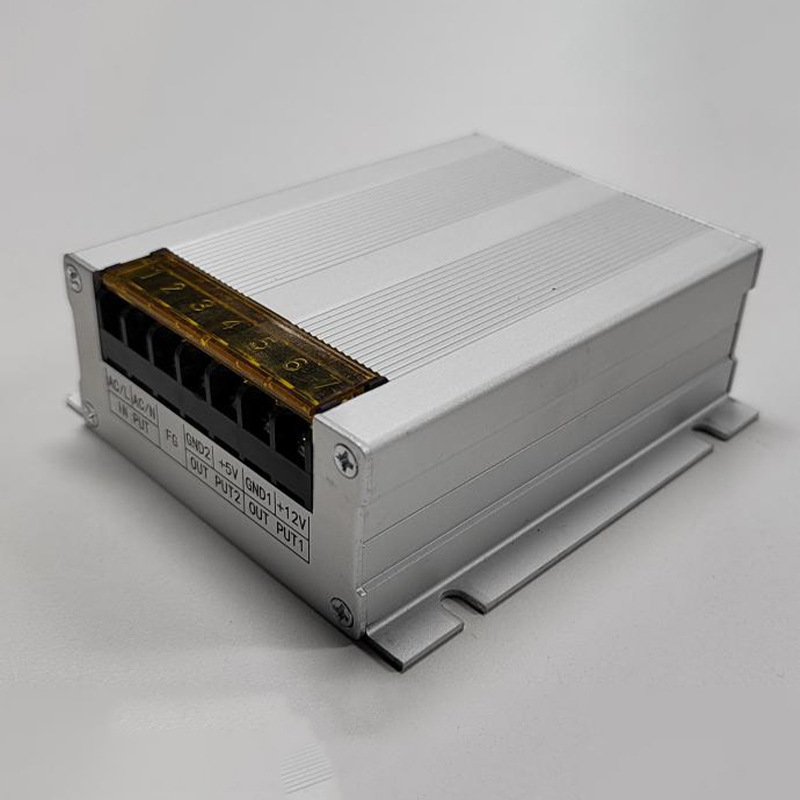

Модуль питания HYP-A551212

Модуль питания HYP-A551212 -

Модуль питания LL-DC2405-70

Модуль питания LL-DC2405-70 -

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100 -

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц -

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

Плата синхронизации HYB-PCIe100

Плата синхронизации HYB-PCIe100 -

Модуль питания HYP-A401205

Модуль питания HYP-A401205 -

Модуль питания HYM-D09362405

Модуль питания HYM-D09362405 -

Многоканальный счетчик HYE-3111

Многоканальный счетчик HYE-3111

Связанный поиск

Связанный поиск- Синтезатор частоты для кв трансивера заводы

- Большая мощность поставщики

- Китай модули синхронизации времени завод

- Китай протокол ptp

- Китай синтезатор частоты для кв трансивера производители

- Устройство синхронизации единого времени заводы

- Snmp протокол zabbix производитель

- Антивибрационные атомные часы с чиповой шкалой cpt производитель

- Служба сетевого времени

- Сопротивление большой мощности завод