Китай высокостабильные рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой производитель

Когда слышишь про ?чиповую шкалу? в контексте атомных часов, сразу представляется что-то миниатюрное и совершенное. Но на деле переход от лабораторных образцов к серийному производству — это история про компромиссы. Многие до сих пор путают стабильность рубидиевых стандартов с их долговременной точностью, забывая, что ключевая проблема — это не сам атомный переход, а то, как мы упаковываем физику в корпус, который должен работать в реальных условиях.

Эволюция архитектуры чиповой шкалы

Помню, как в ранних версиях мы пытались просто уменьшить габариты традиционной СВЧ-системы. Получалось ненадёжно: температурные дрейфы съедали все преимущества миниатюризации. Сейчас в основе — пересмотренный подход к стабилизации частоты. Вместо попыток идеально термостатировать весь объём, мы разделили систему на независимые стабилизированные узлы. Это снизило энергопотребление на 30%, но добавило сложностей в калибровке.

Кстати, о калибровке. Именно здесь высокостабильные рубидиевые атомные часы проявляют свой характер. Если в лаборатории можно неделями выводить на режим, то в серийном изделии нужно укладываться в часы. Мы ввели процедуру ?горячего старта? — предварительная стабилизация ключевых параметров ещё до подачи основного питания. Это немного увеличило стоимость, но сократило время готовности до 15 минут против 2-3 часов у аналогов.

Интересно, что самый сложный момент — не физическая часть, а цифровая обработка. Шум квантовых процессов на чиповой шкале требует особых алгоритмов фильтрации. Пришлось разработать адаптивную систему, которая подстраивается под уровень внешних помех. В полевых испытаниях это спасло ситуацию, когда рядом включали мощный радар.

Производственные нюансы и проблемы контроля качества

На заводе ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология столкнулись с интересным эффектом: партия фотоумножителей от нового поставщика давала систематический сдвиг в 0.1 Гц. Казалось бы, мелочь — но для атомных часов это катастрофа. Разбирались месяц, оказалось — отличие в технологии напыления катода. Теперь каждый компонент проходит индивидуальную спектрометрию перед установкой.

Вакуумная пайка корпусов — ещё один больной вопрос. Микротечи проявлялись не сразу, а через 200-300 часов работы. Решение нашли, заменив припой на многослойную структуру с внутренним геттером. Но это увеличило себестоимость, пришлось оптимизировать другие узлы. На сайте https://www.cdhycx.ru есть технические отчёты по этой теме, правда, в несколько усечённом виде — полные данные остаются внутренними.

Калибровочное оборудование пришлось разрабатывать самим. Стандартные генераторы не обеспечивали нужной точности для измерения кратковременной стабильности. Собрали систему на базе водородного мазера, но его транспортировка — отдельная история. Пришлось договориться с локальным институтом о совместном использовании.

Практические кейсы внедрения в системы синхронизации

В одном из проектов для сотовой связи рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой показали неожиданную проблему: при одновременном запуске 100 устройств в одном здании возникали биения из-за слабых взаимных влияний. Пришлось вводить случайные задержки включения — простое решение, но до него додумались только после трёх недель тестов.

А вот в системах навигации всё прошло гладко. Там как раз пригодилась наработка по быстрому старту — спутниковые терминалы выходили на режим за время меньше штатного. Заметил, что в таких применениях важнее не абсолютная точность, а предсказуемость дрейфа. Наши часы как раз давали стабильную ошибку, которую легко компенсировать.

Любопытный случай был с кабельной инфраструктурой. Оказалось, что виброгашение нужно не только для самих часов, но и для соединительных линий. Механические колебания кабелей вносили фазовый шум. Решили переходом на жёсткие коаксиальные соединения с дополнительным демпфированием.

Сравнительные характеристики и скрытые параметры

Если сравнивать с цезиевыми стандартами, то китайские рубидиевые часы проигрывают в долговременной стабильности, но выигрывают в стоимости и ремонтопригодности. Для большинства применений это оптимальный баланс. Хотя на первых порах заказчики скептически относились к таким компромиссам.

Энергопотребление — параметр, который часто недооценивают. Наши модели показывают 18 Вт в установившемся режиме, но пиковое потребление при запуске достигает 45 Вт. Это важно для автономных систем, приходится ставить буферные батареи. Кстати, именно здесь чиповая архитектура дала максимальный выигрыш — предыдущее поколение потребляло под 30 Вт постоянно.

Срок службы заявлен 15 лет, но у нас есть устройства, работающие уже 8 лет без заметной деградации. Правда, каждые два года рекомендуется калибровка — не из-за старения атомной системы, а из-за дрейфа электронных компонентов. Это общая проблема всех точных измерительных систем.

Перспективы развития и текущие ограничения

Сейчас экспериментируем с оптическими переходами, но это уже следующее поколение. Для рубидиевых технологий ещё есть запас по миниатюризации — можно уменьшить габариты ещё на 40%, если решить проблему отвода тепла. Активно тестируем керамические корпуса с интегрированными тепловыми трубками.

Основное ограничение — не физическое, а экономическое. Дальнейшее повышение стабильности требует экспоненциального роста затрат. Для 95% применений нынешнего уровня достаточно, а оставшиеся 5% проще закрывать другими технологиями. Хотя в ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология продолжают исследования — на сайте видно, как эволюционируют их модули.

Интересное направление — гибридные системы, где наши часы работают в паре с GNSS-приёмниками. Это даёт и мгновенную точность, и долговременную стабильность. Уже есть прототипы для критической инфраструктуры, но массовое внедрение сдерживается ценой. Думаю, через два-три года решим эту проблему.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

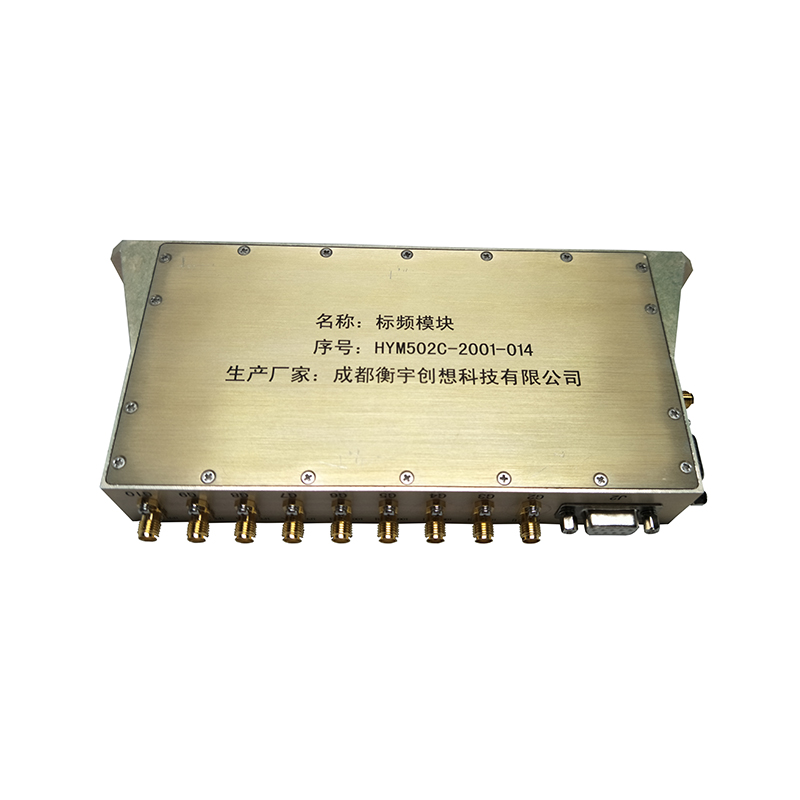

Модуль стандарта частоты HYM502C

Модуль стандарта частоты HYM502C -

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100 -

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

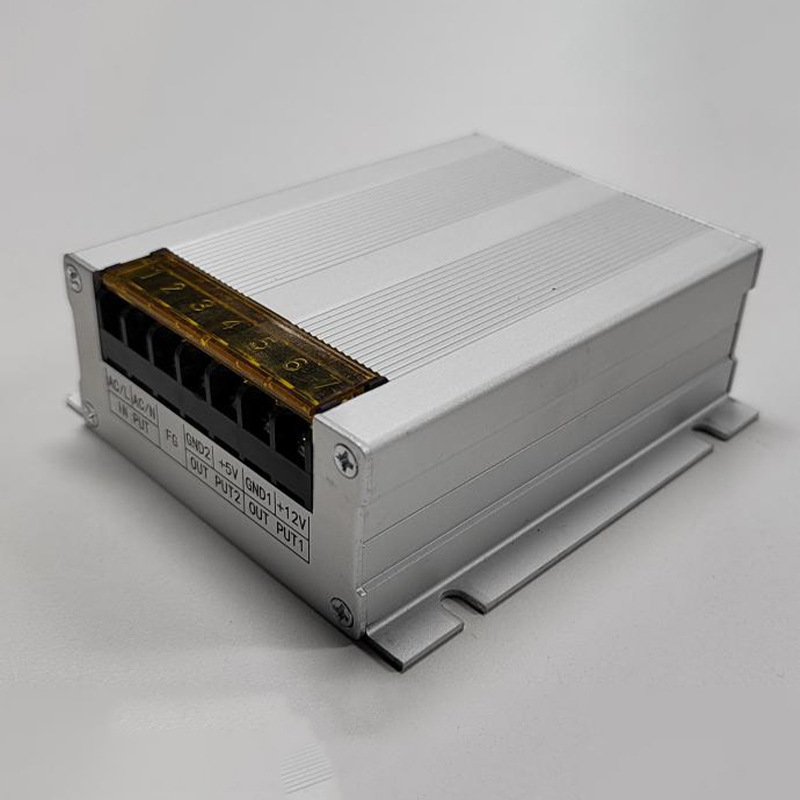

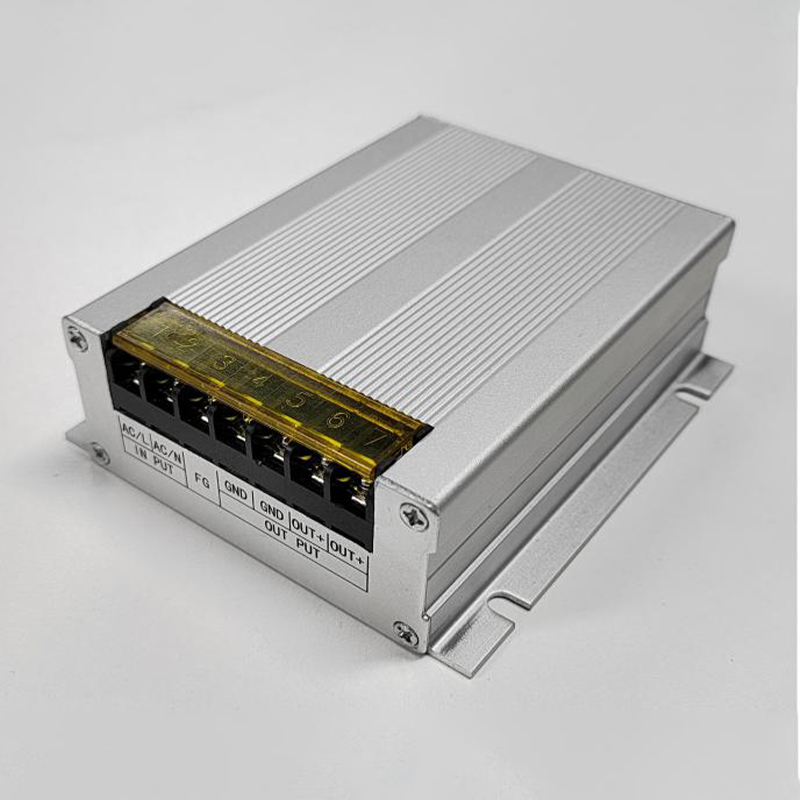

Модуль питания HYP-A401205

Модуль питания HYP-A401205 -

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

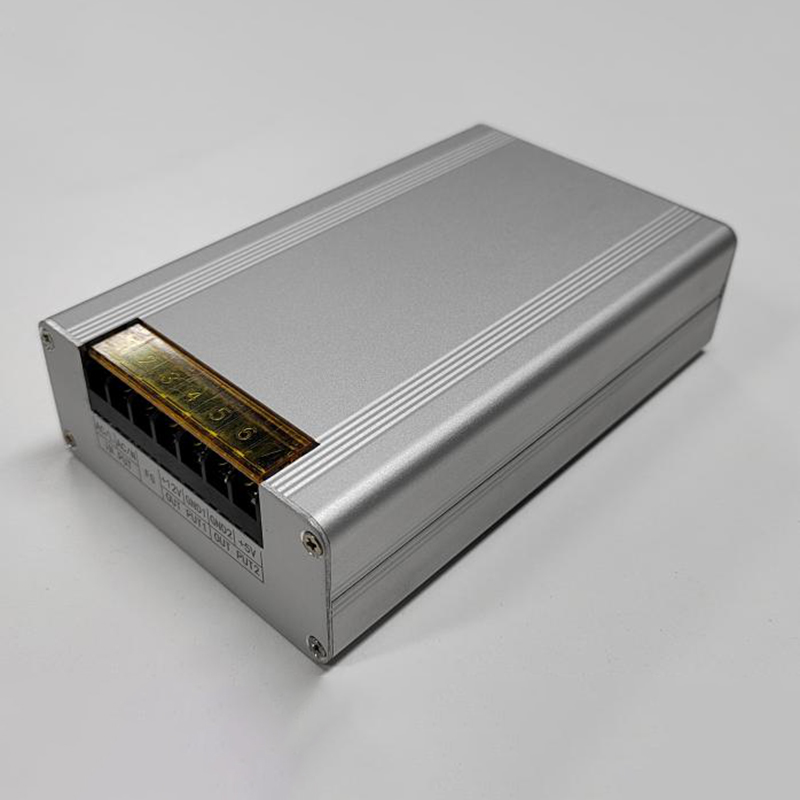

Модуль питания LL-DC2405-70

Модуль питания LL-DC2405-70 -

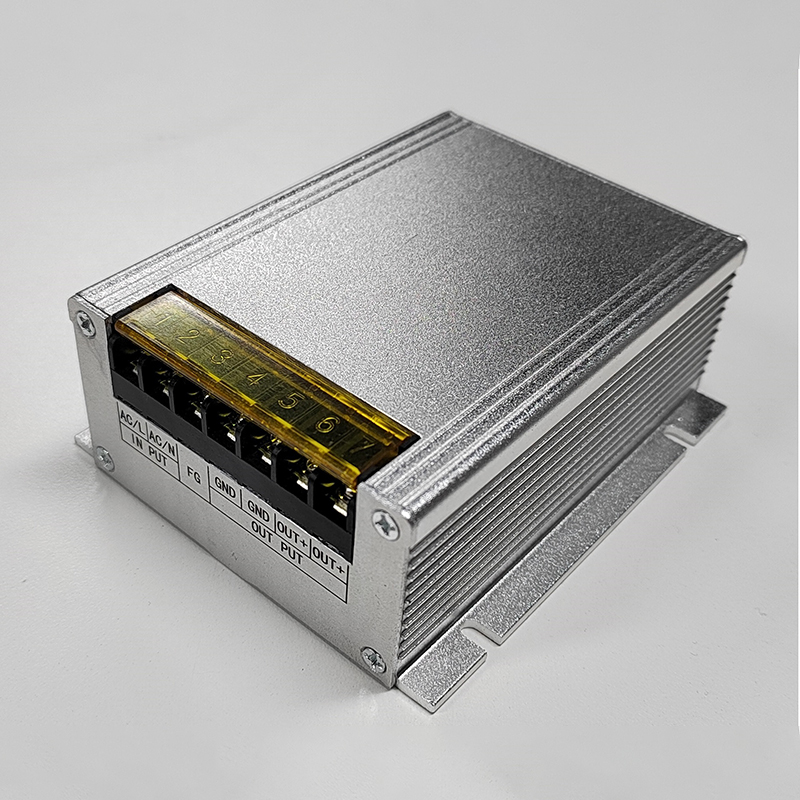

Модуль питания HYP-A4012

Модуль питания HYP-A4012 -

Модуль питания HYP-A901205-1U

Модуль питания HYP-A901205-1U -

Многоканальный тестер стабильности частоты HYE-9110

Многоканальный тестер стабильности частоты HYE-9110 -

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111 -

Модуль питания HYP-A6012

Модуль питания HYP-A6012

Связанный поиск

Связанный поиск- Смесительная частота производитель

- Плата модуля питания поставщики

- Частотно-временное устройство измерения поставщик

- Устройство синхронизации времени завод

- Усилитель распределения импульсов поставщики

- Модули синхронизации времени поставщик

- Регулирующий модуль питания завод

- Ардуино синтезатор частоты завод

- Синтезатор частоты трансивера на ардуино поставщики

- Глобальные системы позиционирования 8 класс завод