Китай высокоточное поддержание времени производители

Когда говорят про китайских производителей высокоточного хронометража, многие сразу представляют гигантов вроде Huawei или ZTE, но реальность куда интереснее - есть целый пласт специализированных предприятий, которые десятилетиями оттачивали технологии синхронизации. Порой даже в профессиональной среде упускают из виду, что точность времени зависит не столько от процессора, сколько от того самого незаметного модуля, который тикает где-то на плате.

Эволюция компонентов: от простого к сложному

Помню, как в начале 2000-х мы экспериментировали с термостатированными кварцевыми генераторами - тогда стабильность 10?? считалась прорывом. Сейчас же высокоточное поддержание времени в Китае вышло на уровень 10?13 благодаря комбинации GPS-дисциплинных генераторов и рубидиевых стандартов. Но парадокс - чем сложнее система, тем больше нюансов возникает при интеграции.

Вот конкретный пример: при заказе модулей у ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология столкнулись с неочевидной проблемой - их платы с дисциплинными генераторами выдавали идеальные показатели в лаборатории, но в полевых условиях при резких перепадах температуры появлялся джиттер. Оказалось, дело в недостаточной экранировке цепей питания. Такие мелочи обычно в спецификациях не пишут.

Интересно наблюдать, как менялась архитектура их продуктов - ранние версии частотно-временных модулей требовали внешнего источника 1PPS, теперь же встроенные алгоритмы позволяют работать даже при временной потере сигнала GPS. Это особенно ценно для базовых станций в горной местности.

Практические кейсы и подводные камни

В 2019 году мы тестировали оборудование для синхронизации сетей LTE - взяли три разных конфигурации от cdhycx.ru. Самое простое решение на OCXO давало нестабильность 5 мкс за сутки, что для большинства применений достаточно. Но когда потребовалась синхронизация для фазовых измерений в умных сетях, пришлось переходить на рубидиевые стандарты с коррекцией по ГЛОНАСС.

Забавный момент - при полевых испытаниях в Сибири выяснилось, что металлические корпуса их измерительного оборудования зимой становятся хрупкими. Производитель тогда быстро доработал конструкцию, но такие нюансы обычно всплывают только в реальной эксплуатации.

Сейчас их новейшие системы синхронизации для финансового сектора обеспечивают точность до 100 наносекунд, но интересно другое - алгоритмы прогнозирования дрейфа стали значительно умнее. Помню, как в ранних версиях после потери сигнала мог быть сдвиг до 2 мс, сейчас же даже после 24 часов автономной работы отклонение не превышает 10 мкс.

Технологические особенности китайских решений

Если анализировать каталог на https://www.cdhycx.ru, бросается в глаза модульный подход - можно собрать систему любой сложности от простого генератора 10 МГц до многоканального комплекса синхронизации. Но главное преимущество местных производителей - гибкость протоколов вывода. Поддерживают и NTP, и PTP, и даже устаревшие IRIG-B - это редкость даже у европейских брендов.

В их оборудовании для определения стандарта частоты используется интересный гибридный подход - первичная стабилизация по атомным часам, но с возможностью калибровки по спутниковым системам. На практике это дает лучшую стабильность при кратковременных потерях связи.

Заметил эволюцию в схемотехнике - если раньше платы были перегружены аналоговыми компонентами, то сейчас явный крен в цифровую обработку. Это снижает температурную зависимость, но создает новые вызовы по ЭМС-совместимости.

Применение в реальных проектах

При построении сети синхронизации для железнодорожной системы столкнулись с неожиданной проблемой - их частотно-временные модули идеально работали в стационарных условиях, но при установке в подвижном составе возникали сбои из-за вибраций. Производителю пришлось дорабатывать систему демпфирования - сейчас используют специальные крепления с магнитным гашением.

Для телеком-операторов их решения оказались особенно востребованы при переходе на 5G - требования к синхронизации здесь ужесточились на порядок. Интересно, что изначально их оборудование позиционировалось для научных применений, но основной объем продаж сейчас именно в телекоммуникациях.

Последний проект с использованием их плат для измерения частоты показал любопытный результат - при калибровке систем мониторинга энергосетей удалось достичь точности фазовых измерений 0.01 градуса. Это открыло возможности для более точного прогнозирования нагрузок.

Перспективы и ограничения

Сейчас китайские производители вроде ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология активно работают над уменьшением габаритов атомных часов - прототипы уже помещаются в 2U стойку, но для мобильных применений все еще великоваты. Основная проблема - нестабильность при термоударах, над этим бьются несколько лабораторий.

Наблюдаю интересный тренд - их последние разработки в области высокоточного поддержания времени используют машинное обучение для компенсации систематических погрешностей. В тестах это дает улучшение стабильности на 15-20% по сравнению с классическими алгоритмами.

Ограничением пока остается зависимость от импортных компонентов - некоторые специализированные микросхемы для обработки сигналов GNSS все еще закупаются за рубежом. Но локализация постепенно растет - за последние три года доля китайских компонентов в их продукции выросла с 40% до почти 70%.

Если говорить о практических рекомендациях - для большинства применений их термостатированные генераторы с GPS-коррекцией более чем достаточны. Атомные стандарты стоит рассматривать только для критичных систем, где цена ошибки измерений превышает стоимость самого оборудования.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

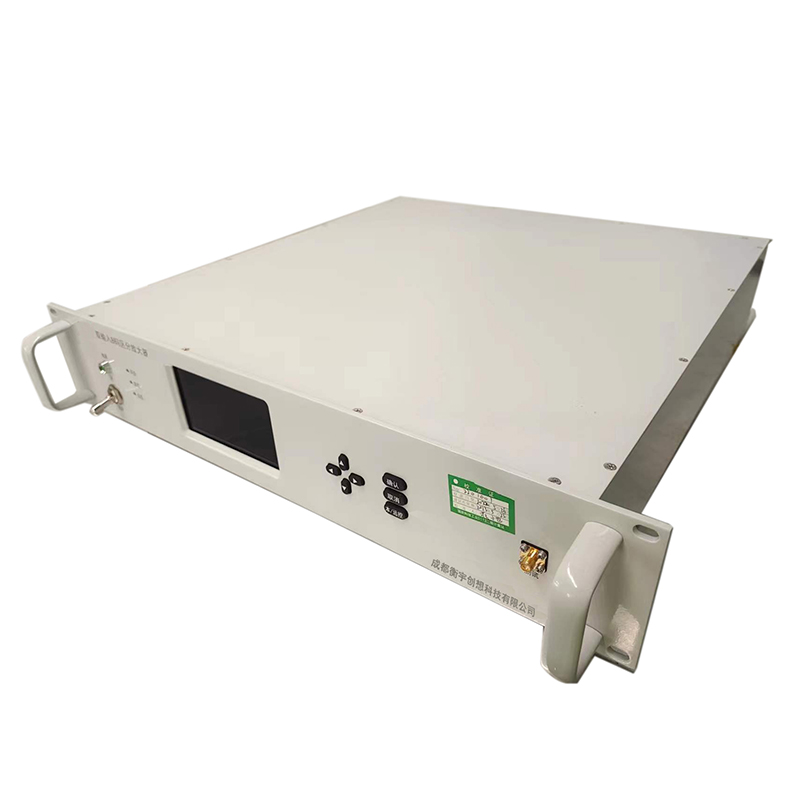

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111 -

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100 -

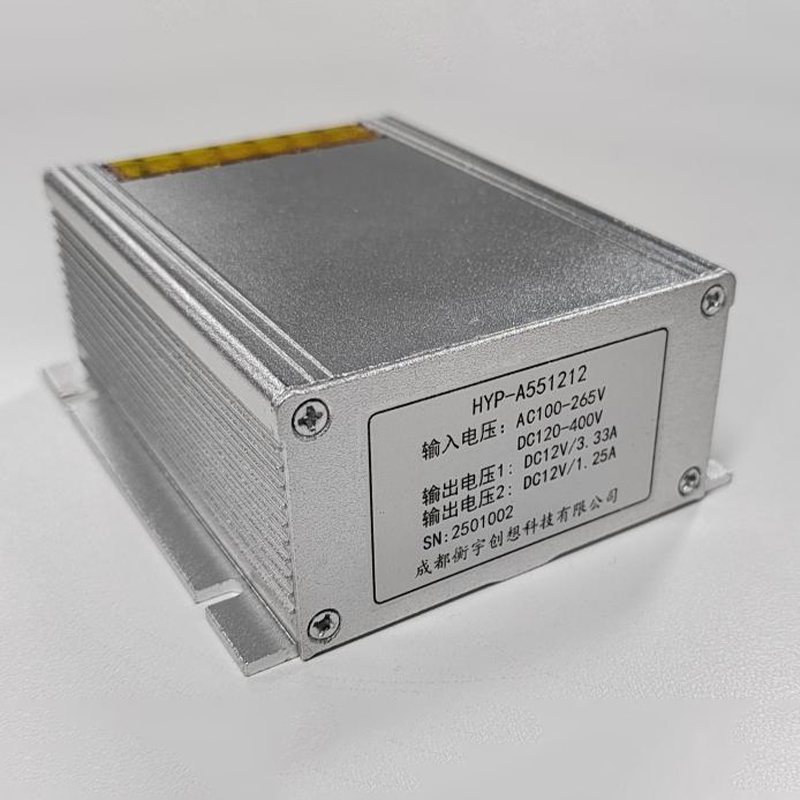

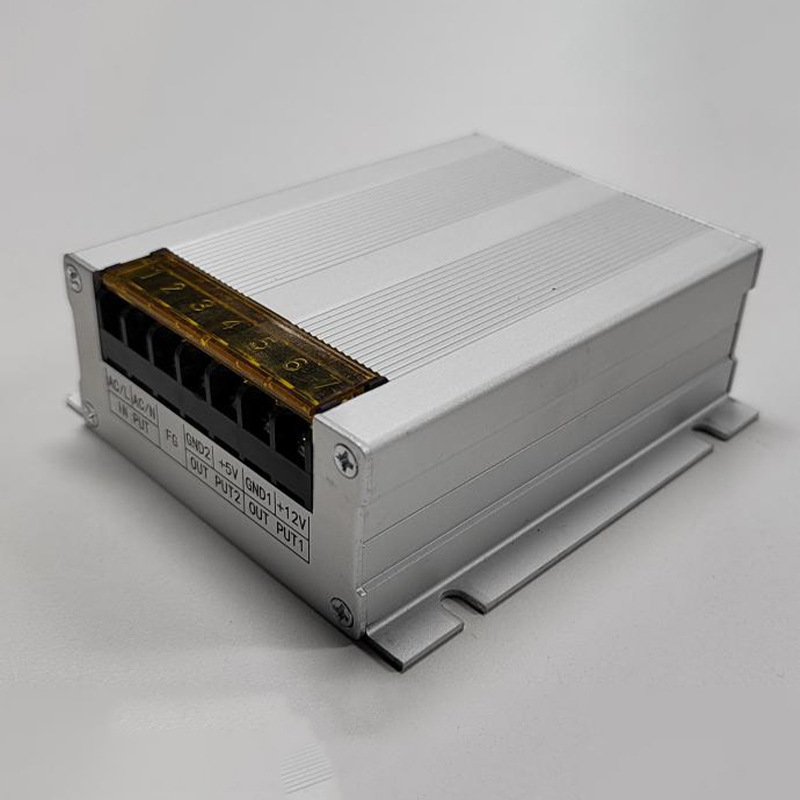

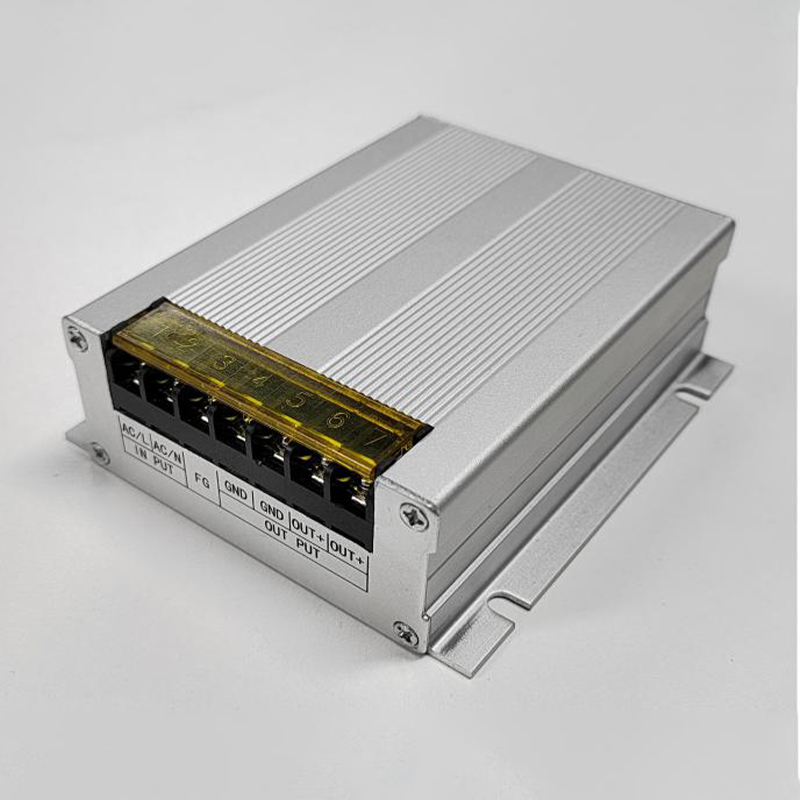

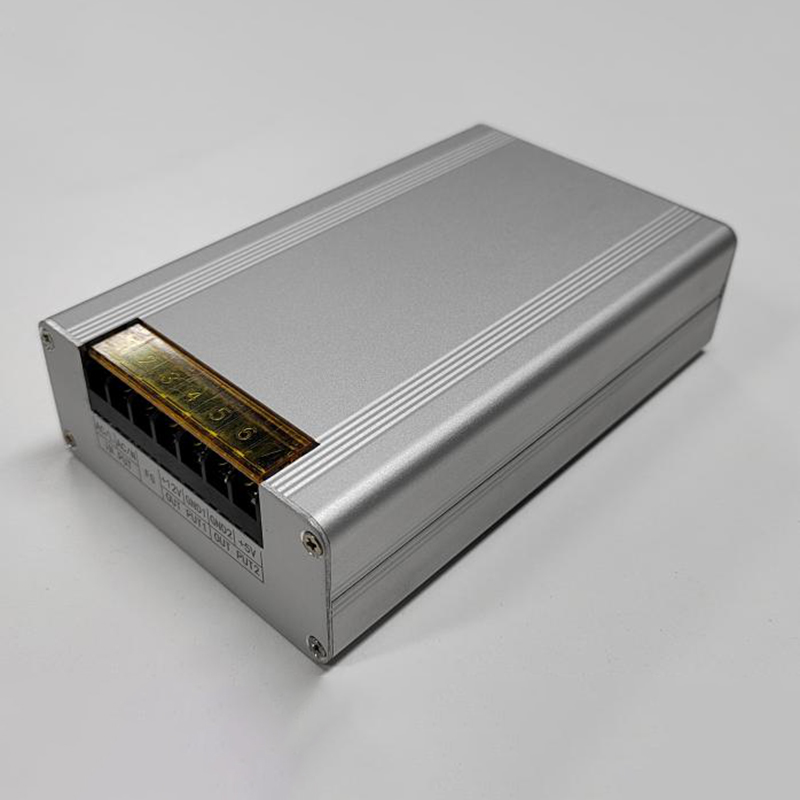

Модуль питания HYP-A551212

Модуль питания HYP-A551212 -

Модуль питания HYM-D09362405

Модуль питания HYM-D09362405 -

Модуль питания HYP-A401205

Модуль питания HYP-A401205 -

Модуль питания HYP-A4012

Модуль питания HYP-A4012 -

Модуль питания HYP-A901205-1U

Модуль питания HYP-A901205-1U -

Сетевой сервер времени HYE-FSS1308

Сетевой сервер времени HYE-FSS1308 -

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100 -

Модуль 1588 PTP

Модуль 1588 PTP -

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160

Связанный поиск

Связанный поиск- Встраиваемые модули питания заводы

- Китай синтезатор частот кв поставщики

- Пунктуальные атомные часы с чиповой шкалой CPT

- Синтезатор частоты трансивера на ардуино завод

- Китай источник опорной частоты (иоч) производитель

- Измерение разницы во времени поставщики

- Синтезатор частоты с ретро шкалой поставщик

- Атомные часы с чиповой шкалой заводы

- Китай высокоточное поддержание времени производитель

- Синтезатор частоты мгц