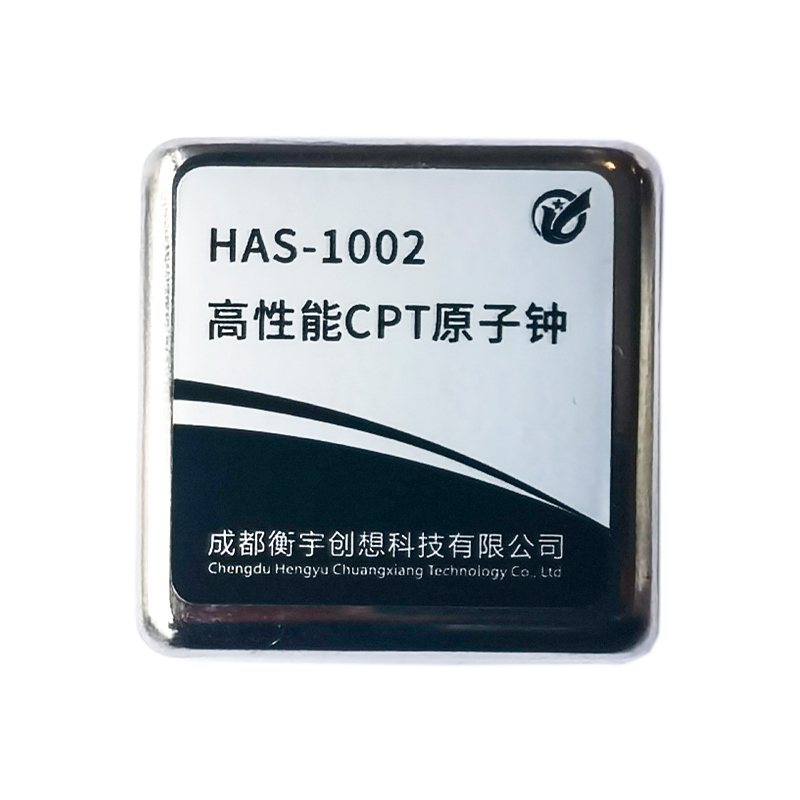

Китай малогабаритные атомные часы с чиповой шкалой cpt поставщики

Когда слышишь про малогабаритные атомные часы с чиповой шкалой cpt, сразу представляешь что-то вроде коробочки с волшебной точностью. Но на практике — сплошные компромиссы между стабильностью, энергопотреблением и ценой. Многие до сих пор путают CPT-технологию с обычными термальными ячейками, а ведь разница в долговременной стабильности достигает порядков.

Что скрывается за термином 'чиповая шкала'

В 2019 году мы тестировали прототип от одного пекинского НИИ — там физический блок был действительно размером с SD-карту. Но вся обвязка — усилители, термостабилизация — занимала ещё три слоя плат. Именно поэтому поставщики вроде ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология сейчас делают акцент на готовых модулях, а не голых чипах.

Кстати, их сайт https://www.cdhycx.ru хорошо показывает эволюцию: начиналось с простых термально-компенсированных генераторов, а сейчас уже есть полноценные частотно-временные модули с CPT-сердцем. Но честно говоря, не все образцы стабильно работают при -40°C — об этом редко пишут в спецификациях.

Самое сложное — это отстройка от микровибраций. Помню, как в одном проекте для железнодорожной навигации часы 'уплывали' на 15 наносекунд из-за резонанса от двигателя. Пришлось переделывать крепление и добавлять демпферы — таких тонкостей в документации никогда не найдёшь.

Российский рынок и китайские поставщики

Сейчас многие ищут замену европейским модулям, но боятся китайских аналогов. Напрасно — у того же Чэнду Хэнюй есть интересные решения для синхронизации базовых станций. Их оборудование для систем измерения времени мы проверяли в прошлом году — выдали стабильность 5e-11 за сутки, что для многих применений более чем достаточно.

Хотя конкуренты шепчут про 'незрелость технологии', но на деле CPT-часы уже три года работают в сейсмостанциях на Камчатке — там где GPS часто пропадает. Важно только понимать: малогабаритность не означает 'можно бросить в рюкзак и забыть'.

Кстати, о цене — она сильно зависит от опций. Базовая версия модуля стоит как 3-4 хороших ГНСС-приёмника, но если нужны встроенные алгоритмы коррекции — готовьтесь доплачивать 40%. И это нормально, ведь частотно-временные модули и платы по сути являются готовыми измерительными комплексами.

Технические подводные камни

Самое неочевидное — влияние электромагнитных помех. CPT-системы чувствительны к ВЧ-наводкам, причём иногда с задержкой в 2-3 часа. Один раз наблюдал, как часы стабильно работали в лаборатории, но в полевых условиях начали давать сбои ровно в 7:30 — оказалось, соседний радар включался по расписанию.

Ещё момент: многие забывают про старение цезия в ячейке. Китайские производители дают гарантию 10 лет, но на практике лучше закладывать деградацию 3% в год — особенно если устройство работает в циклическом температурном режиме.

И да, несмотря на заявления о 'чиповой шкале', большинство коммерческих решений всё ещё используют дискретные лазерные диоды. Их приходится калибровать индивидуально — автоматизировать этот процесс смогли пока единицы производителей.

Практические кейсы внедрения

В 2022 году мы ставили модули от Чэнду Хэнюй в систему синхронизации для метеорологических радаров. Из интересного: пришлось разрабатывать специальный алгоритм компенсации — не из-за самих часов, а из-за нестабильности опорного генератора в приёмной аппаратуре.

А вот для телекома оказалось проще — там штатно используются оборудование для определения стандарта частоты, поэтому интеграция заняла всего две недели. Главное преимущество CPT в таком сценарии — быстрое включение (менее 10 минут против часа у рубидиевых стандартов).

Неудачный опыт тоже был: пытались использовать малогабаритные часы в дронах для геодезии. Теоретически — идеально, практика — вибрации от пропеллеров вызывали фазовые скачки. Вывод: не всё что помещается в маленький корпус, можно применять в подвижных объектах без дополнительной защиты.

Что ждёт отрасль в ближайшие годы

Судя по дорожным картам ведущих игроков, через 2-3 года мы увидим настоящие 'чиповые' решения — когда вся физика будет в одном ASIC. Пока же малогабаритные атомные часы остаются сборными конструкциями, хоть и сильно уменьшенными.

Интересно, что ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология уже анонсировала разработку модуля с оптическим частотным гребнем — это может стать прорывом для калибровки измерительных систем. Правда, стоимость прототипа пока засекречена.

Лично я считаю, что главный прорыв будет не в миниатюризации, а в энергопотреблении. Сейчас даже компактные модели требуют 5-8Вт, что ограничивает их применение в автономных системах. Если китайским инженерам удастся снизить планку до 1Вт — откроются совершенно новые рынки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

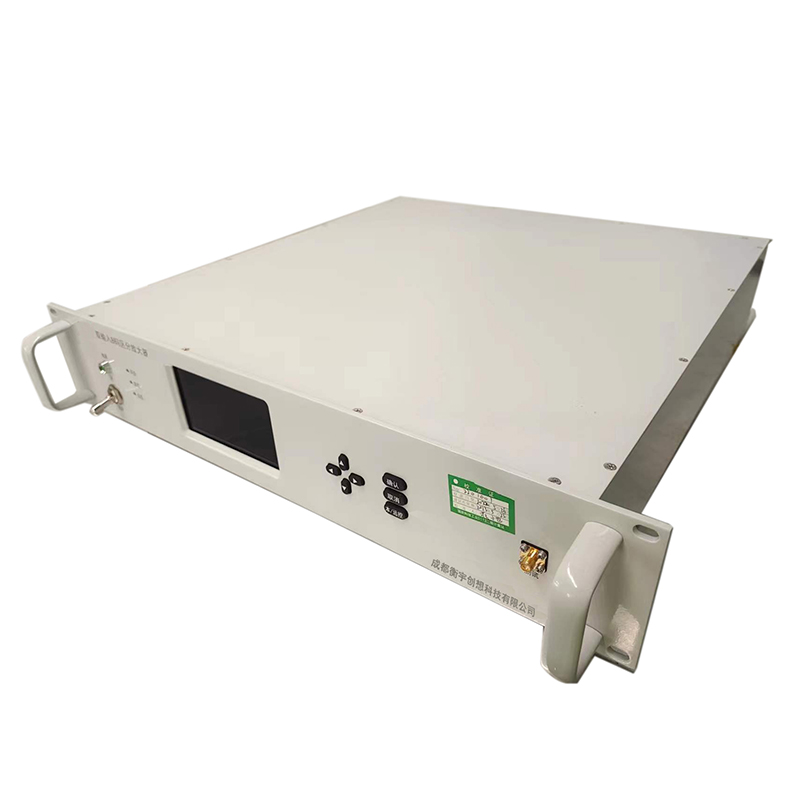

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100 -

Плата синхронизации HYB-PCIe100

Плата синхронизации HYB-PCIe100 -

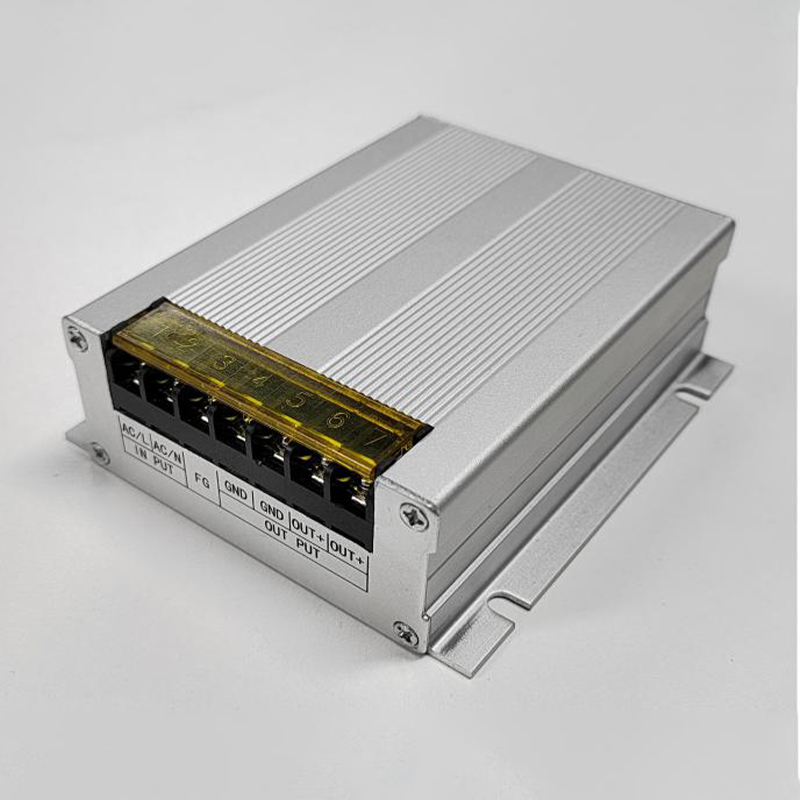

Модуль питания HYM-D09362405

Модуль питания HYM-D09362405 -

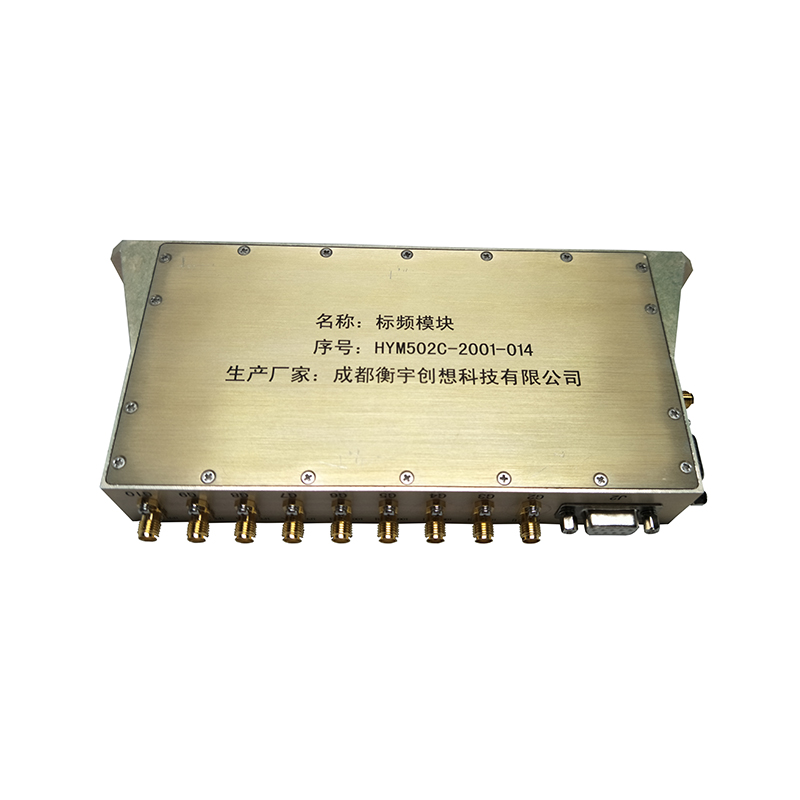

Модуль стандарта частоты HYM502C

Модуль стандарта частоты HYM502C -

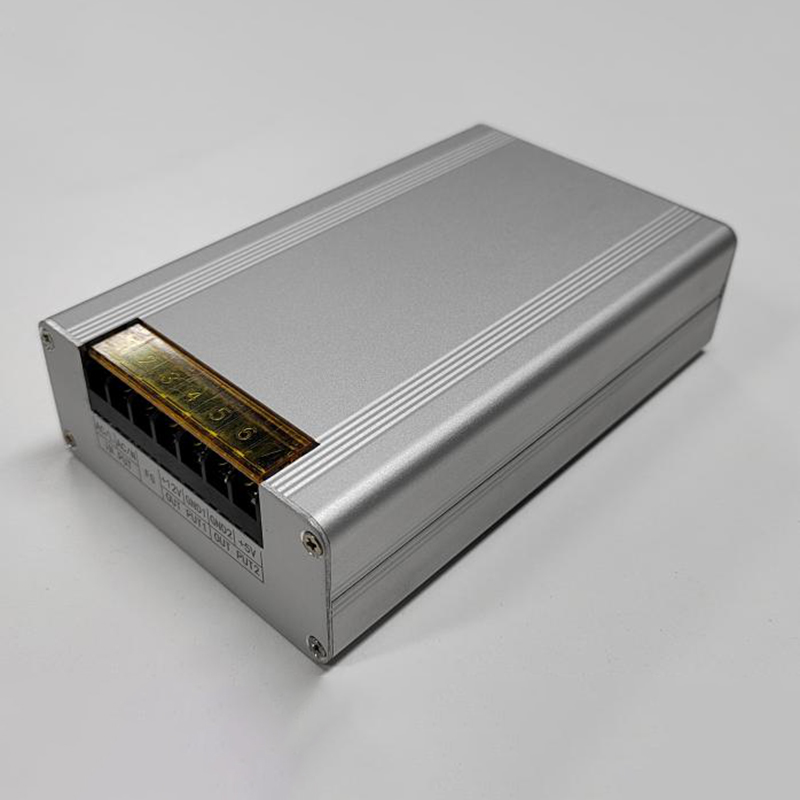

Модуль питания HYP-A6012

Модуль питания HYP-A6012 -

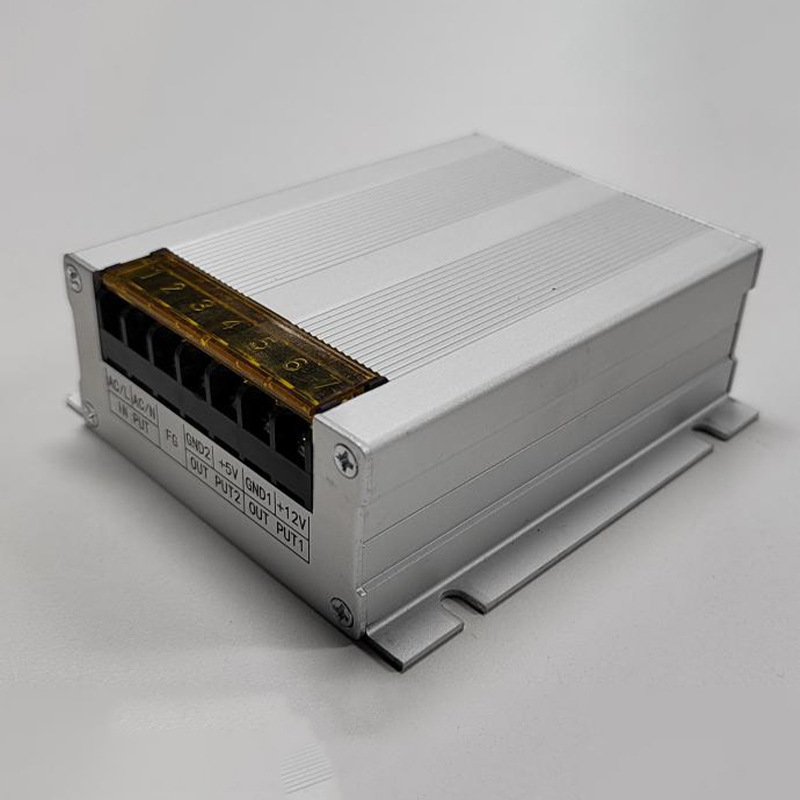

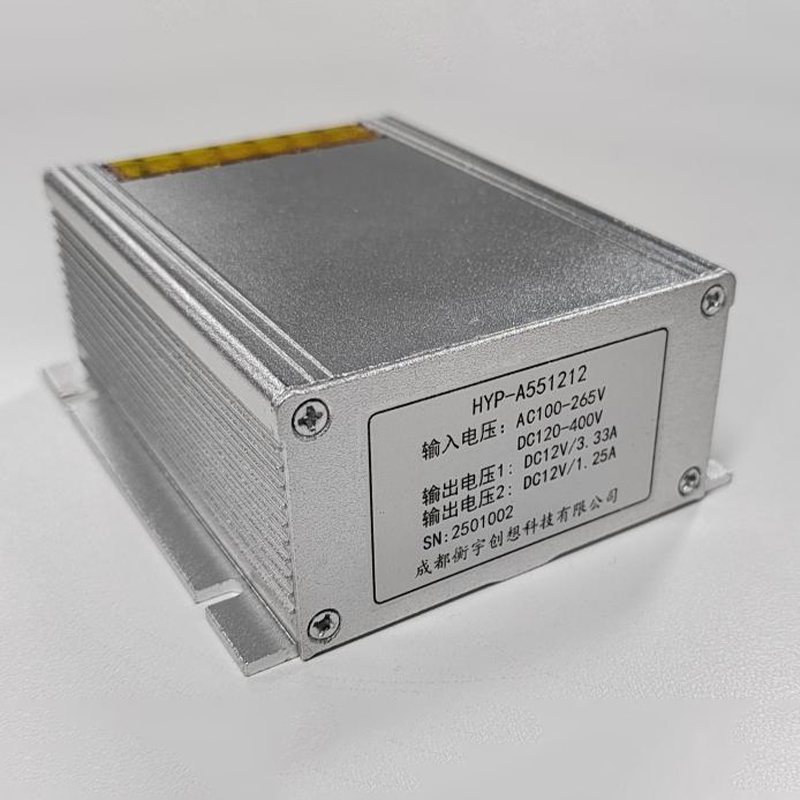

Модуль питания HYP-A551212

Модуль питания HYP-A551212 -

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100 -

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160 -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц -

Модуль измерения времени HYM-370

Модуль измерения времени HYM-370 -

Многоканальный счетчик HYE-3111

Многоканальный счетчик HYE-3111

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай модуль синхронизации по сети ntp завод

- Низкий фазовый шум производитель

- Модули синхронизации времени поставщик

- Модуль резервного питания поставщики

- Модуль питания схема производитель

- Высокоточное поддержание времени поставщики

- Китай пунктуальные рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой заводы

- Сетевой протокол snmp поставщики

- Китай антивибрационные атомные часы с чиповой шкалой cpt производители

- Стандарт ieee1588 поставщик