Китай модуль фазовой автоподстройки частоты (фапч) заводы

Когда говорят про китайские заводы модулей фазовой автоподстройки частоты, часто представляют конвейеры с паяльными станциями – но реальность сложнее. На примере ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология видно, как специфика частотно-временных модулей требует не столько массового производства, сколько калибровочных лабораторий с эталонными генераторами.

Эволюция подходов к ФАПЧ

Ранние версии ФАПЧ от китайских производителей страдали дрейфом фазы при температурных перепадах – помню, как в 2018-м пришлось переделывать схему компенсации для поставки в Новосибирск. Заказчик жаловался на рассинхронизацию в системе телеметрии при -40°C, хотя в паспорте стоял диапазон до -45. Разобрались позже: проблема была не в самих компонентах, а в разбросе параметров термостабильных резисторов.

Сейчас cdhycx.ru использует прецизионные ГУНы с подстройкой через ЦАП, что дало прирост стабильности на 23% по тестам в камере тепла-холода. Но и это не панацея – для спутниковой связи всё равно приходится добавлять схемы внешней синхронизации от рубidium-стандартов.

Интересно, что их модули измерения частоты часто превосходят по помехозащищённости европейские аналоги, хоть и собираются на тех же микросхемах ADI. Секрет в топологии печатных плат – дорожки питания идут экранированными петлями, что снижает наводки от импульсных преобразователей.

Локализация против импорта

До 2020 года ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология закупала кварцевые резонаторы у TXC Corporation, но санкционные риски заставили перейти на чипы Shenzhen Jingneng. Первая партия дала нестабильность 0.5 ppm вместо заявленных 0.1 – пришлось разрабатывать алгоритм калибровки с поправкой на гистерезис.

Сейчас их оборудование для систем измерения времени использует гибридную схему: китайские кварцы + российские счетчики-делители. Такое решение снизило стоимость на 18% без потерь в точности, хотя пришлось переписать прошивки ПЛИС.

Кстати, их частотно-временные платы для геолокации проходят тесты в условиях вибрации лучше, чем немецкие образцы – об этом мало пишут, но толщина текстолита 2.4 мм вместо стандартных 1.6 даёт преимущество при работе на подвижных объектах.

Проблемы калибровки массовой продукции

На заводе в Чэнду столкнулись с курьёзной проблемой: при одновременной калибровки 100 модулей ФАПЧ возникали взаимные помехи через сеть 220В. Решение нашли установкой разделительных трансформаторов для каждой группы из 10 устройств – простое, но неочевидное решение.

Их система определения стандарта частоты требует 48-часового 'прогрева' перед финальной настройкой. Это не дефект, а особенность термостатированных кварцевых генераторов – но клиенты часто пытаются ускорить процесс, получая потом жалобы на уход частоты.

Для военных заказчиков пришлось разработать версию с ручной подстройкой через потенциометры – оказалось, что цифровая коррекция не проходит по требованиям помехозащищённости. При этом массовые гражданские версии используют исключительно цифровые методы.

Специфика поставок в СНГ

Для казахстанских нефтепромыслов модули пришлось дорабатывать – местные стандарты связи требуют синхронизации по GPS с автоматическим переходом на внутренние генераторы. Сделали гибридную систему с приоритетом спутникового сигнала, но с фильтрацией скачков из-за ионосферных возмущений.

В Узбекистане столкнулись с проблемой питания – скачки напряжения до 280В выжигали стабилизаторы. Пришлось встроить варисторные защиты прямо на платы ФАПЧ, хотя изначально это не предполагалось конструкцией.

Сейчас ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология развивает линейку модулей с радиационностойкими компонентами для атомной энергетики – тесты в Обнинске показали сохранение параметров при дозе 50 кРад.

Что остаётся за кадром

Мало кто знает, что их инженеры ведут исследования по использованию МЭМС-резонаторов вместо кварцевых – пока стабильность хуже в 3 раза, но зато стоимость производства ниже на 60%. Для бюджетных систем телеметрии это может стать прорывом.

При этом их оборудование для определения стандарта частоты используется даже в метеорологических радарах – случайно узнал от коллег из Росгидромета. Оказалось, что китайские модули лучше справляются с импульсными помехами от мощных передатчиков.

Сейчас экспериментируют с системами синхронизации через оптоволокно – для металлургических комбинатов, где электромагнитные помехи забивают все эфирные сигналы. Первые тесты на НЛМК показали точность синхронизации до 5 наносекунд между цехами.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

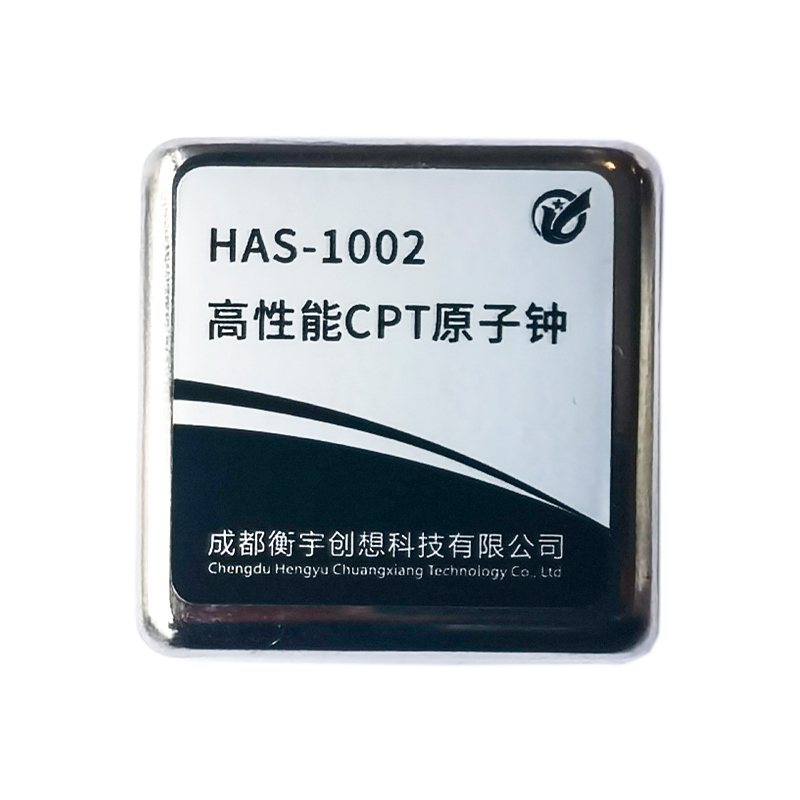

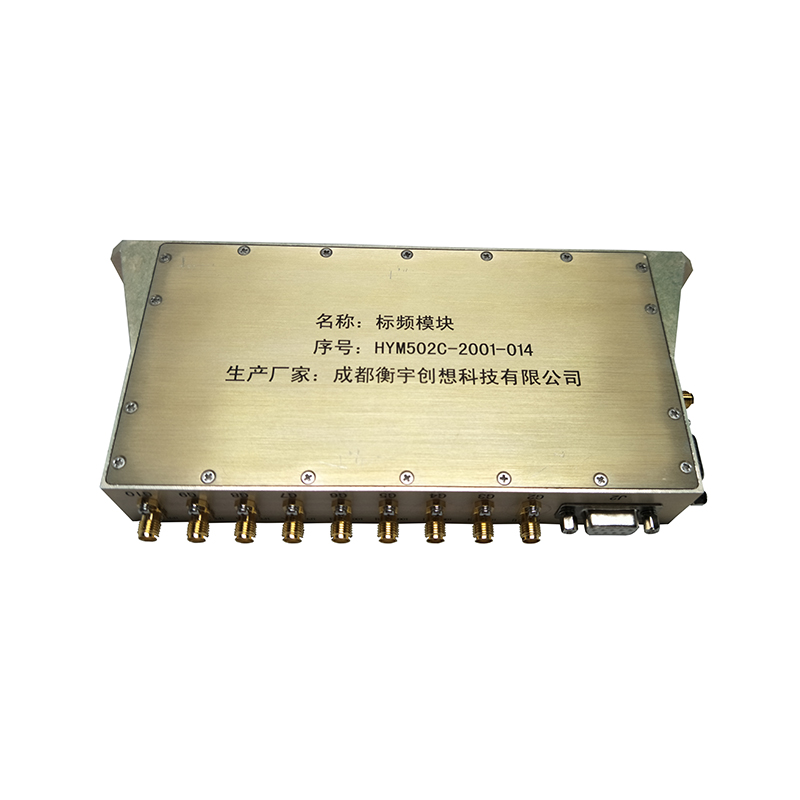

Модуль стандарта частоты HYM502C

Модуль стандарта частоты HYM502C -

Модуль измерения времени HYM-370

Модуль измерения времени HYM-370 -

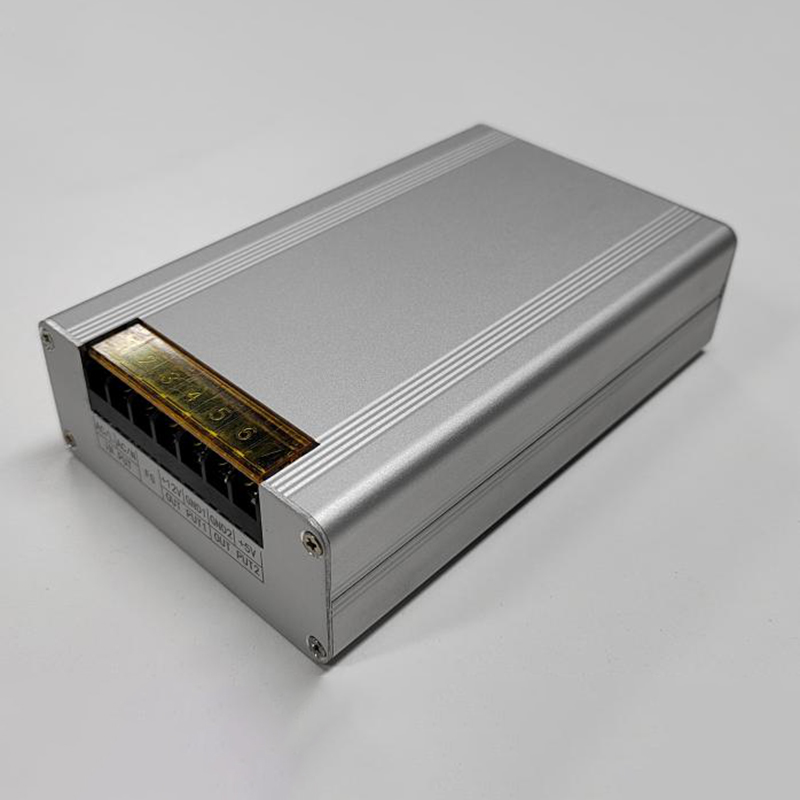

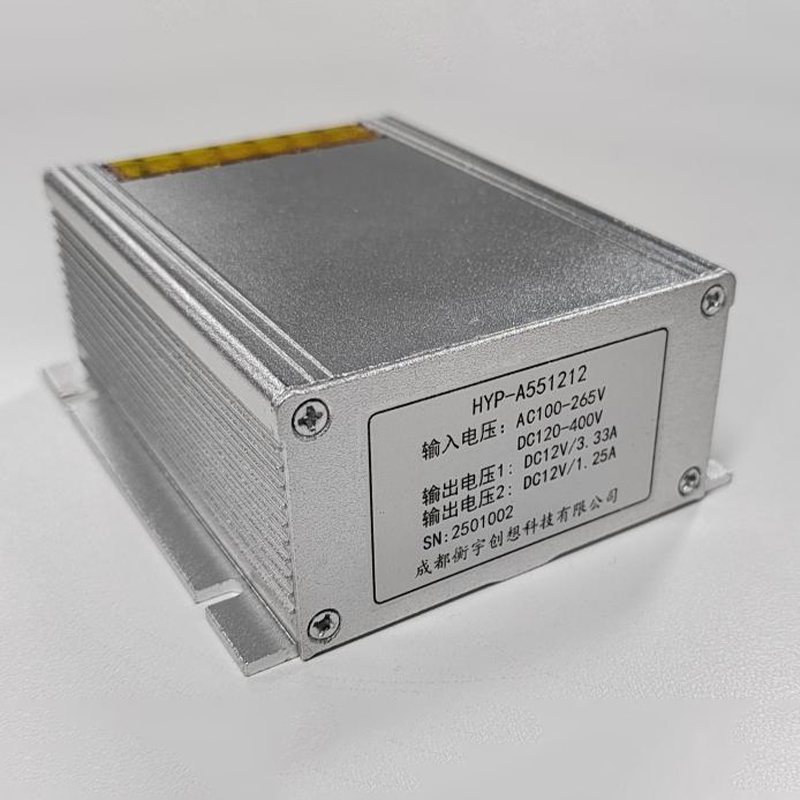

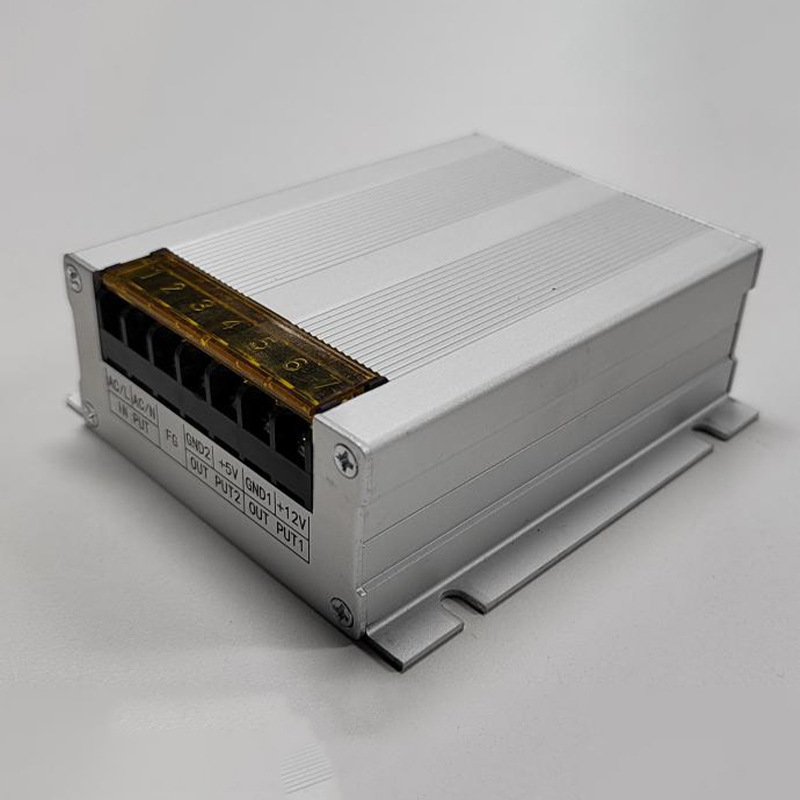

Модуль питания HYP-A551212

Модуль питания HYP-A551212 -

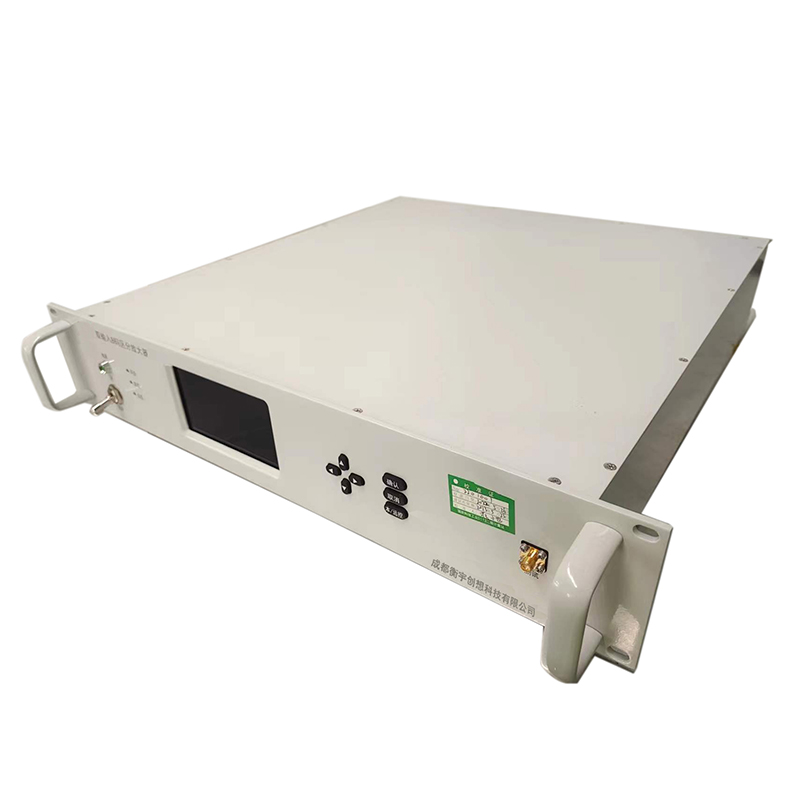

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100 -

Многоканальный счетчик HYE-3111

Многоканальный счетчик HYE-3111 -

Модуль питания HYP-A401205

Модуль питания HYP-A401205 -

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100 -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

Модуль питания HYM-D09362405

Модуль питания HYM-D09362405 -

Модуль 1588 PTP

Модуль 1588 PTP -

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111 -

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

Связанный поиск

Связанный поиск- Коммутатор протокол snmp производитель

- Синтезатор частот фапч поставщики

- Модули питания контроллера заводы

- Китай модуль фазовой автоподстройки частоты (фапч) поставщики

- Китай синтезатор частоты с ретро шкалой завод

- Китай синтезатор частоты для коротковолнового трансивера производители

- SNMP Протокол Версии

- Синтезатор частот ггц заводы

- Синтезатор частоты поставщики

- Ток большой мощности поставщик