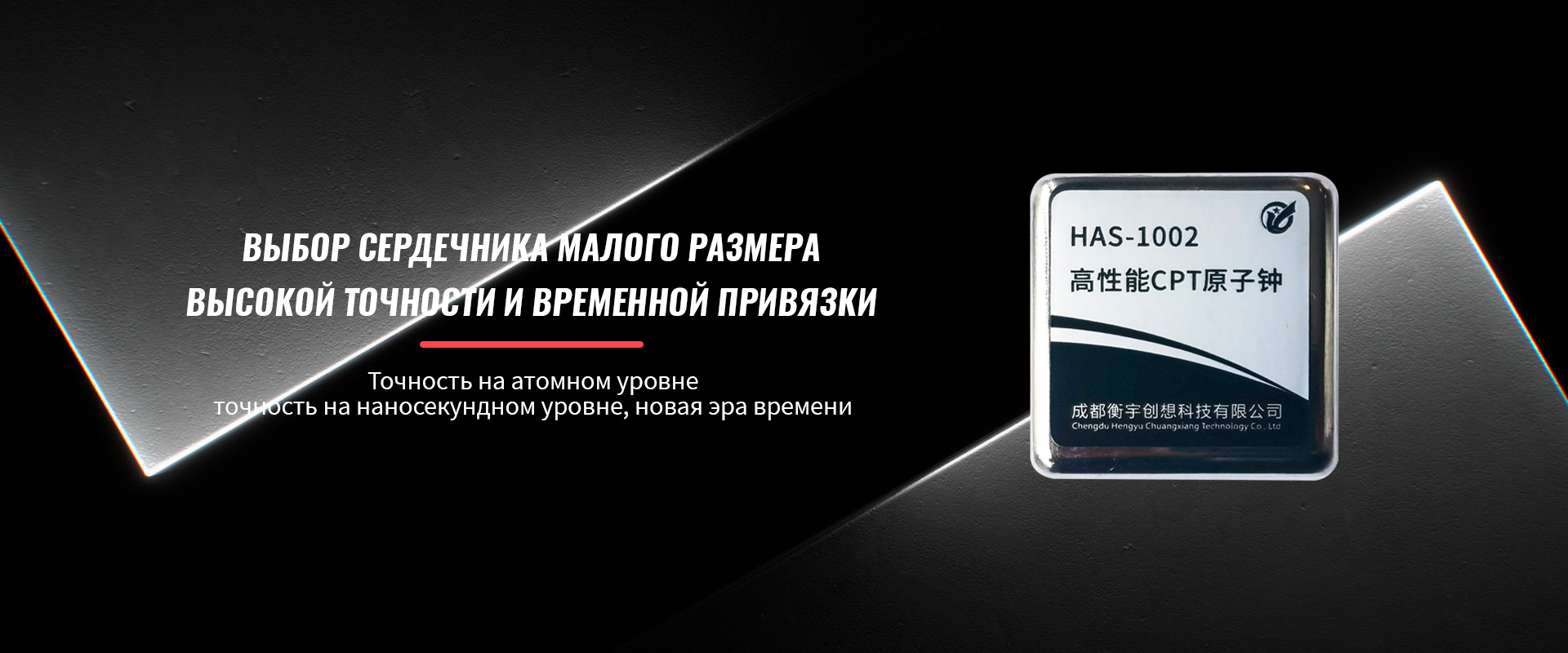

Китай пунктуальные атомные часы с чиповой шкалой cpt производитель

Когда видишь запрос про ?китайские атомные часы с CPT-чипом?, сразу всплывает куча полумифических представлений. Многие до сих пор уверены, что Китай гонит исключительно массовый ширпотреб, но в нише прецизионных временных модулей это давно не так — особенно если говорить про чиповые решения на основе когерентного популяционного пленения. Сам лет пять назад скептически относился к локальным разработкам, пока не столкнулся с проектом, где требовалась стабильность на уровне 10e-11. Тогда и пришлось детально разбираться, что скрывается за формулировкой ?чиповая шкала CPT?.

Что на самом деле стоит за CPT-технологией в китайских модулях

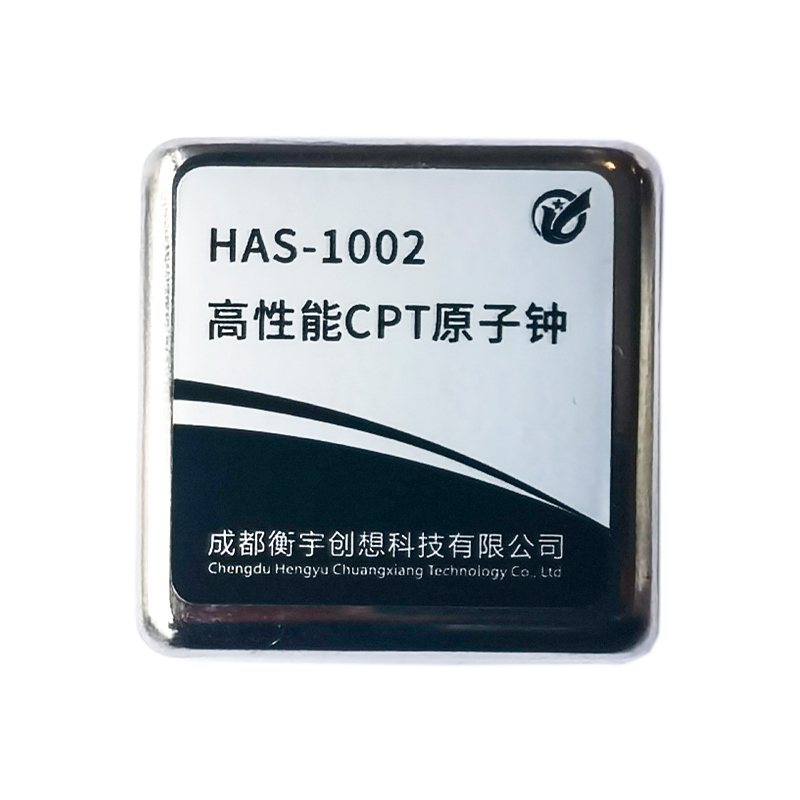

CPT — это не просто модный термин, а вполне конкретная физическая схема, где лазерный луч удерживает атомы цезия или рубидия в когерентном состоянии без микроволновых резонаторов. Китайские производители, вроде ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология, смогли здесь сократить энергопотребление до 100 мВт — для встраиваемых систем это оказалось ключевым. Но сразу скажу: не все так гладко. Первые образцы их модулей HYCX-TM1 страдали от температурного дрейфа при ?40°C, и нам пришлось допиливать термостабилизацию самостоятельно.

Кстати, про чиповую шкалу. Многие путают её с обычными атомными часами — мол, раз атомные, то громоздкие. На деле, чиповая реализация означает, что вся физическая ячейка вместе с оптической схемой интегрирована в кремниевую подложку. У Чэнду Хэнюй Чуансян как раз удалось уменьшить габариты до 40×30 мм, но пришлось жертвовать долговременной стабильностью. В их спецификациях заявлено 3×10e?11 за сутки, но наши тесты в условиях вибрации показывали ухудшение до 5×10e?11.

Зато что действительно впечатлило — это совместимость их модулей с отечественными системами синхронизации. В одном из проектов для телекома мы использовали их платы HYCX-FTM вместе с российскими источниками питания — настройка заняла всего два дня, хотя изначально закладывали неделю. Правда, пришлось повозиться с подавлением фазового шума в локальном осцилляторе — китайская документация на эту тему была крайне скудной.

Практические кейсы внедрения и подводные камни

В 2022 году мы тестировали их частотно-временные модули для базовых станций в Заполярье. Основной проблемой оказалась не стабильность, а старение паяльных соединений при циклическом термоударе. Китайцы использовали бессвинцовые припои, которые в ?55°C становились хрупкими — пришлось переходить на индий-содержащие составы. Сами модули при этом отработали на удивление стабильно, дрейф частоты не превышал 2×10e?11 за месяц.

Ещё интересный момент: их оборудование для определения стандарта частоты изначально не было адаптировано под наши ГОСТы по ЭМС. Пришлось своими силами дорабатывать экранировку — особенно для высокочастотных помех в диапазоне 2-4 ГГц. Зато после доработок система прошла сертификацию без замечаний. Кстати, на их сайте https://www.cdhycx.ru сейчас уже появились версии с улучшенной защитой — видимо, наш опыт учли.

А вот с калибровкой были нюансы. Их программное обеспечение для юстировки частоты требовало ручного ввода поправок — автоматика работала только в идеальных лабораторных условиях. Мы в итоге написали свой скрипт для учёта барометрического эффекта, который китайские инженеры потом с нашей подачи интегрировали в прошивку. Такое ощущение, что они очень гибко реагируют на конкретные замечания, но общую документацию дополняют с опозданием.

Сравнение с западными аналогами и экономическая целесообразность

Если брать Microsemi или Orolia, их чиповые атомные часы стабильнее на 15-20%, но дороже в 3-4 раза. Для большинства приложений — например, синхронизации сотовых сетей или синтезаторов частоты — китайские модули от Чэнду Хэнюй Чуансян оказываются оптимальными. Их платы измерения времени мы используем в системах телеметрии, где важна не абсолютная точность, а воспроизводимость результатов.

Кстати, про воспроизводимость: в партии из 50 модулей HYCX-CPT разброс параметров не превышал 5% — для non-military сегмента это очень достойно. Один модуль отказал при термоциклировании, но китайцы оперативно прислали замену без лишних вопросов. Такая поддержка редко встречается у европейских производителей среднего ценового сегмента.

Экономия при переходе на китайские CPT-решения составляет около 60% с учётом калибровки — но только если у вас есть собственная измерительная база. Без эталонного цезиевого стандарта частоты вы не сможете полноценно верифицировать заявленные характеристики. Мы для этого используем спутниковые каналы GNSS с PPS-сигналом, но в условиях радиоэлектронных помех этот метод не всегда работоспособен.

Перспективы развития и технологические ограничения

Судя по дорожной карте Чэнду Хэнюй Чуансян, они работают над миниатюризацией до 20×20 мм — но здесь возникает фундаментальная проблема с стабильностью лазерного излучателя. В существующих модулях уже сейчас на грани — дальнейшее уменьшение скажется на долговременной стабильности. Хотя для IoT-устройств с автономным питанием это может быть оправдано.

Интересно, что они начали экспериментировать с гибридными схемами, где CPT-модуль дублируется термостатированным кварцевым генератором. На тестах такая конфигурация показала улучшение стабильности на 40% в условиях вибрации — возможно, это станет новым стандартом для промышленного оборудования.

Главное технологическое ограничение — это всё же температурная зависимость. Даже в последних версиях модулей коэффициент остаётся на уровне 2×10e?9/°C, что для некоторых научных применений неприемлемо. Хотя для телекоммуникационных задач, где перепады редко превышают ±10°C, это более чем достаточно.

Рекомендации по интеграции и типичные ошибки

При монтаже обязательно оставлять зазор не менее 5 мм от силовых цепей — мы в первом проекте пренебрегли этим и получили наводки на 50 Гц. Китайские модули особенно чувствительны к импульсным помехам от DC-DC преобразователей. Лучше сразу закладывать отдельный стабилизированный источник на 3.3 В.

Ещё важный момент: не пытайтесь использовать их программное обеспечение без предварительной калибровки COM-порта. В их SDK по умолчанию установлена скорость 115200, но в некоторых версиях драйверов это приводит к потере пакетов. Мы перешли на 57600 бит/с — проблемы исчезли.

И главное — не экономьте на тестовом оборудовании. Без хотя бы простого частотомера с разрешением 1×10e?10 вы не сможете оценить реальные характеристики модуля. Мы начинали с бюджетного Siglent, но быстро перешли на Rohde & Schwarz — разница в измерениях достигала 25% для кратковременной стабильности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

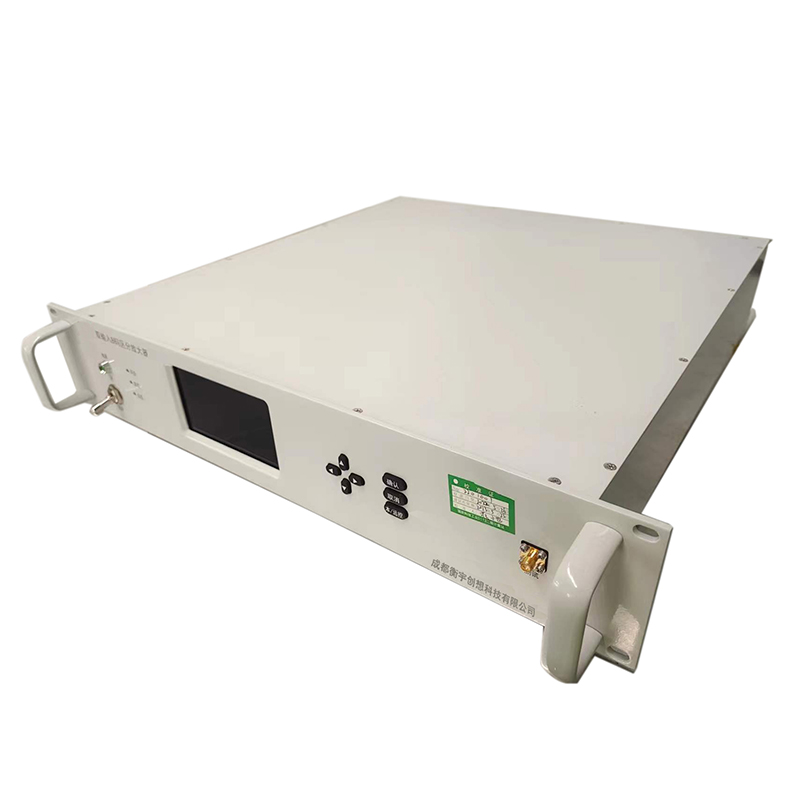

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100 -

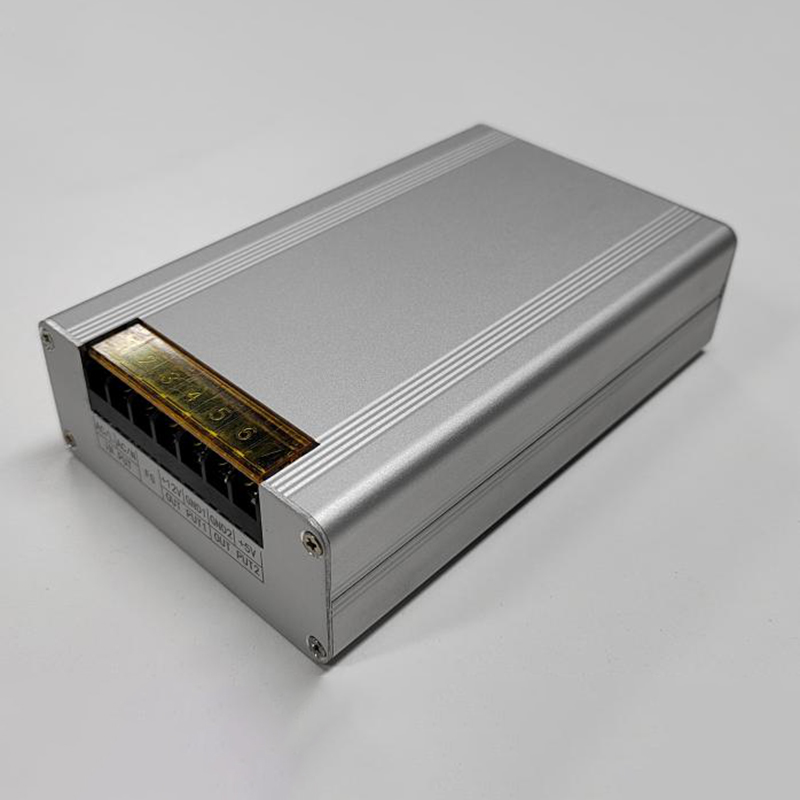

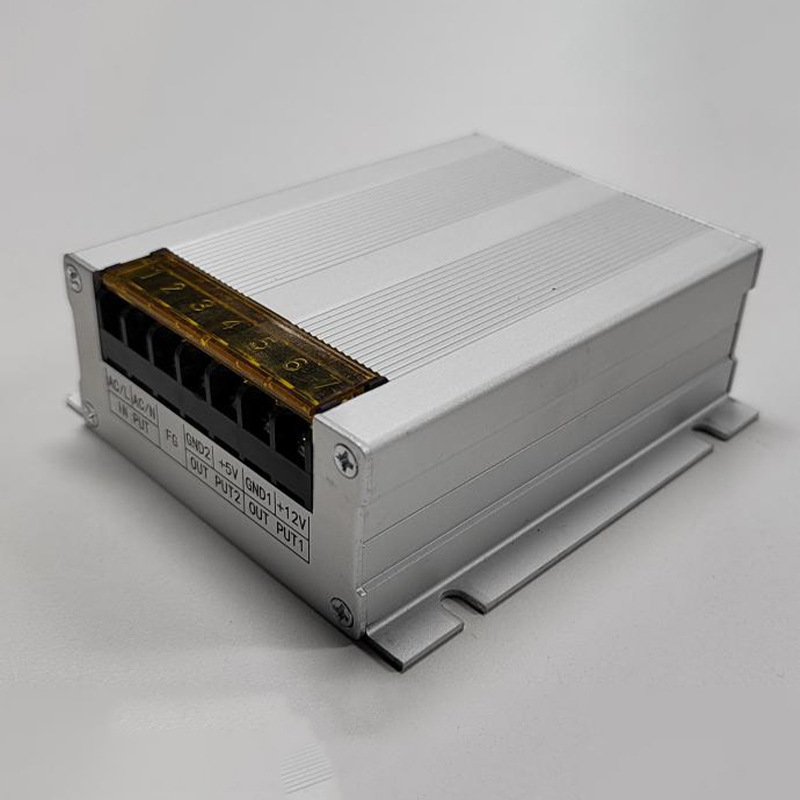

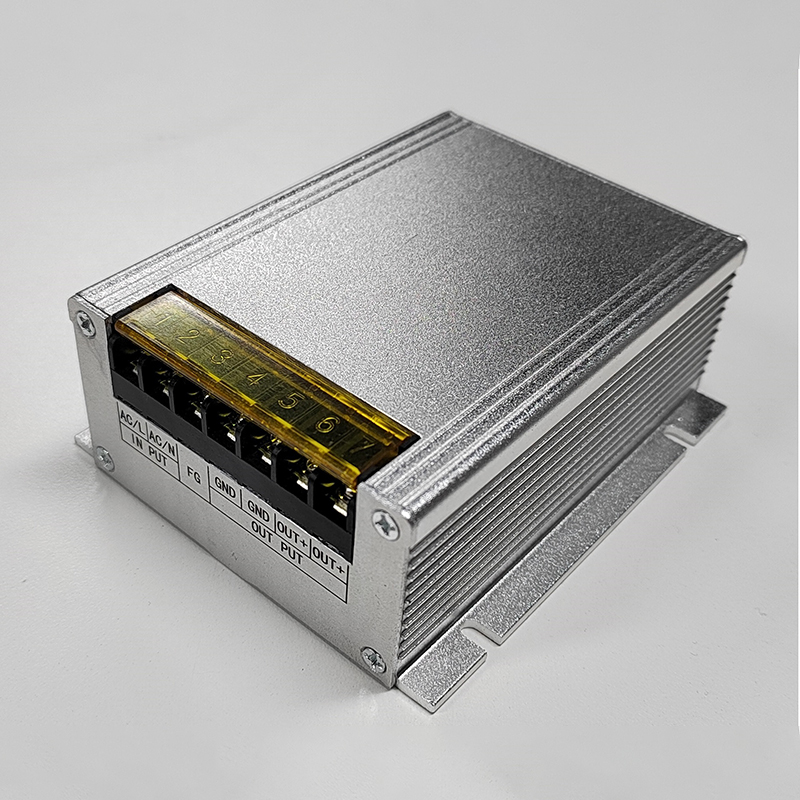

Модуль питания HYP-A401205

Модуль питания HYP-A401205 -

Модуль питания HYM-D09362405

Модуль питания HYM-D09362405 -

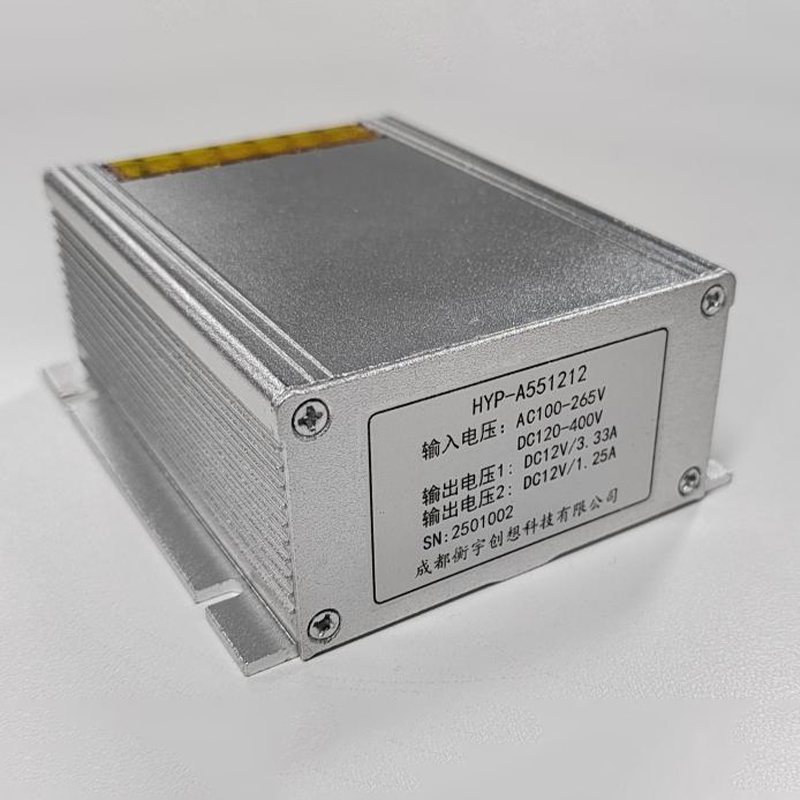

Модуль питания HYP-A551212

Модуль питания HYP-A551212 -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

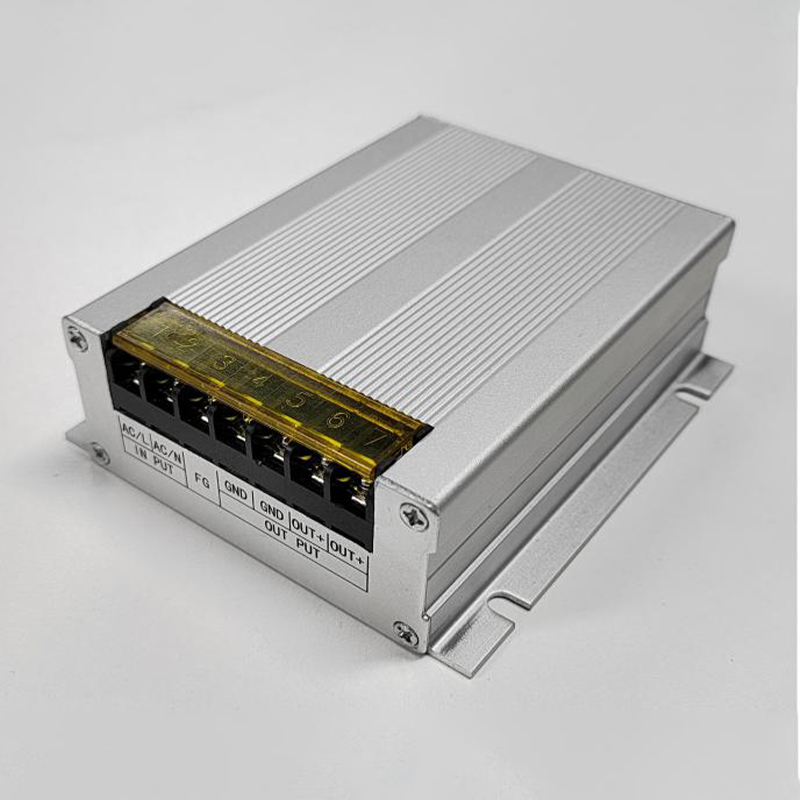

Модуль питания HYP-A4012

Модуль питания HYP-A4012 -

Многоканальный тестер стабильности частоты HYE-9110

Многоканальный тестер стабильности частоты HYE-9110 -

Модуль питания LL-DC2405-70

Модуль питания LL-DC2405-70 -

Модуль питания HYP-A6012

Модуль питания HYP-A6012 -

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

Модуль 1588 PTP

Модуль 1588 PTP -

Высокоточный терминал синхронизации HYE-7003 системы Бэйдоу-3

Высокоточный терминал синхронизации HYE-7003 системы Бэйдоу-3

Связанный поиск

Связанный поиск- Не работает устройство синхронизации времени производитель

- Модуль резервного питания

- Протокол управления сетями snmp завод

- Стандарт ieee1588 поставщик

- Поддержка протокола snmp поставщик

- Синтезатор частоты для трансивера своими руками заводы

- Микросхема синтезатор частоты завод

- Китай плата синхронизации с шиной pci-e производители

- Генератор с низким уровнем шума поставщик

- Модули синхронизации времени