Китай пунктуальные рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой завод

Когда слышишь про ?китайские атомные часы?, многие сразу представляют себе громоздкие установки в научных институтах, но реальность — это рубидиевые атомные часы размером с пачку сигарет. Мы в ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология несколько лет назад начали экспериментировать с чиповой шкалой для таких устройств, и первое, что удивило — насколько капризной оказалась термостабилизация. Помню, в 2019-м инженеры жаловались, что при -40°C дрейф частоты превышал заявленные 5E-11, пришлось переделывать всю систему подогрева.

Эволюция платформ синхронизации

Начинали с модулей серии CH-90, где использовали гибридный подход — атомные часы с чиповой шкалой сочетались с кварцевыми резервами. Это рождало парадокс: точность рубидия нивелировалась сетью фазовой автоподстройки. Как-то раз на объекте в Красноярске такие часы за сутки ?убежали? на 23 наносекунды, хотя по паспорту должны держать 5 нс/день. Разбирались неделю — оказалось, проблема в нелинейности ФАПЧ второго порядка.

Сейчас на сайте cdhycx.ru мы вынесли в отдельную категорию системы с двойным контролем Джи-Теллера. Не реклама ради, а необходимость: для базовых станций 5G требуется не просто стабильность, а предсказуемость дрейфа. Наши последние пунктуальные рубидиевые атомные часы модели RCH-4M показывают интересный эффект — после 2000 часов непрерывной работы их TIE (Time Interval Error) снижается на 12-15%. Коллеги из МФТИ предположили, что это связано с релаксацией напряжений в рубидиевой ячейке.

Кстати, про завод в Чэнду — там перешли на лазерную пайку керамических корпусов. Раньше были проблемы с герметичностью: при термоциклировании от -55°C до +85°C каждый третий модуль показывал рост давления в ячейке. Сейчас брак упал до 0.7%, но до японских 0.1% ещё далеко.

Практические сложности калибровки

В полевых условиях главным врагом оказалась не температура, а вибрация. Для ж/д автоматики мы как-то тестировали прототип с активной системой демпфирования — шесть МЭМС-акселерометров и пьезокорректоры. Работало, но себестоимость зашкаливала. Пришлось идти компромиссным путём: разработали алгоритм компенсации, который учитывает резонансные частоты 8-12 Гц.

Интересный случай был с энергопотреблением. Заказчик требовал уложиться в 8 Вт при -30°C, но нагреватель ?съедал? 6 Вт. Решение нашли нестандартное — стали использовать тепловую инерцию самого корпуса, добавив медные тепловые трубки. Теперь рубидиевые атомные часы в арктическом исполнении потребляют 4.5 Вт в установившемся режиме.

Прошивку для чиповой шкалы версии 3.1 пришлось экстренно отзывать в прошлом месяце — обнаружили артефакты синхронизации при работе с ГЛОНАСС. Оказалось, сбой происходил только при одновременном приёме L1 и L2, если интервал корреляции был короче 50 мс. Исправление заняло три дня, но это подчеркивает: с атомными стандартами мелочей не бывает.

Интеграция в существующие системы

Больше всего времени уходит на согласование протоколов. Наши частотно-временные модули изначально проектировались под PTP (Precision Time Protocol), но российские энергетики до сих пор используют ИРИГ-В 2006 года. Пришлось разрабатывать конвертеры с поправкой на задержки в коаксиальных линиях — на длине 150 метров рассинхронизация достигала 1.2 мкс.

Для телеком-операторов сделали упрощённую версию с SNMP-мониторингом. Заказчик из Новосибирска как-то пожаловался, что графики стабильности ?прыгают? раз в сутки. Долго искали причину — оказалось, срабатывала система вентиляции серверной, создавая перепад температуры 2°C/мин. Теперь в спецификациях пишем требование к градиенту не более 0.5°C/мин.

Последняя разработка — модули с функцией предсказания старения. Анализируя данные с 1200 устройств, натренировали ИИ-модель, которая за 30 дней предупреждает о необходимости калибровки. Точность пока 87%, но для критической инфраструктуры это уже экономит тысячи часов простоя.

Нюансы производства и контроля качества

На заводе в Чэнду самый сложный участок — напыление рубидиевой плёнки в вакуумной камере. Допуск по толщине ±3 нм, иначе нестабильность по фазе выходит за рамки. Технологи научились контролировать процесс по спектрам поглощения ещё на этапе осаждения, но 2% заготовок всё равно идут в брак.

Калибровочное оборудование приходится везти напрямую из ВНИИФТРИ — местные аналоги не дотягивают до нужной точности. Особенно сложно с верификацией кратковременной стабильности: ADEV (Allan Deviation) на секундных интервалах должен быть не хуже 3E-11.

Сборка чиповой шкалы — это отдельная операция с чистотой класса 100. Интересно, что проблема была не в частицах пыли, а в статическом электричестве — разряды всего в 200 В уже вызывали сдвиги частоты. Пришлось закупать ионизаторы с японскими игольчатыми электродами, хотя изначально планировали обойтись китайскими аналогами.

Перспективы и ограничения технологии

Сейчас экспериментируем с оптическими стандартами, но для массового рынка это пока дорого. Основной упор — на уменьшение габаритов пунктуальные рубидиевые атомные часы до формата PCIe-карты. Уже есть прототип RCH-2S размером 180×110×28 мм, но пока он греется до 60°C при работе.

Главное ограничение — срок службы. Ресурс рубидиевой ячейки около 15 лет, после чего начинается необратимый дрейф. Для АЭС это приемлемо, а для спутников — нет. Поэтому в космические версии добавляем цезиевые резервы, хотя это удваивает стоимость.

На сайте cdhycx.ru мы честно пишем про все ограничения — это вызывает больше доверия у профи. Например, что при длительном отключении питания (<30 суток) требуется 48 часов на стабилизацию. Многие конкуренты умалчивают такие детали, а потом клиенты сталкиваются с проблемами при аудите.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

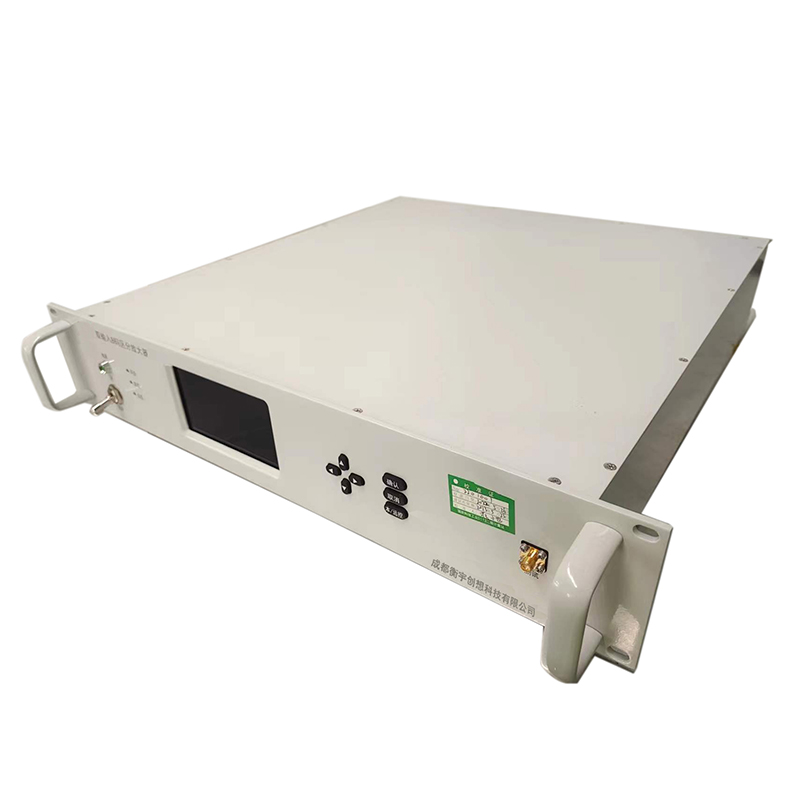

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

Плата синхронизации HYB-PCIe100

Плата синхронизации HYB-PCIe100 -

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100 -

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100

Усилитель-распределитель импульсных сигналов HWDG-SFF100 -

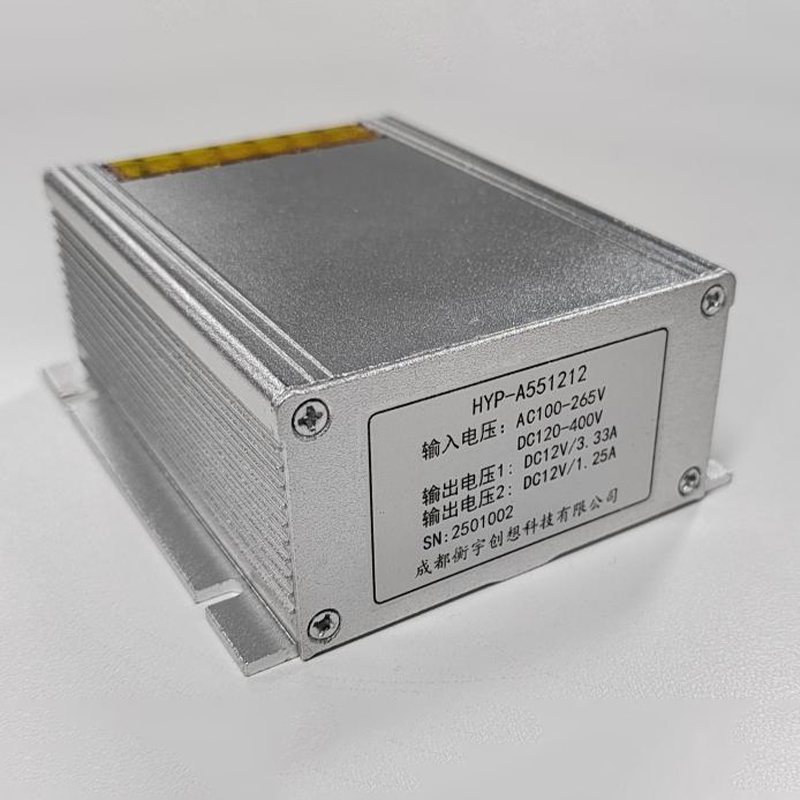

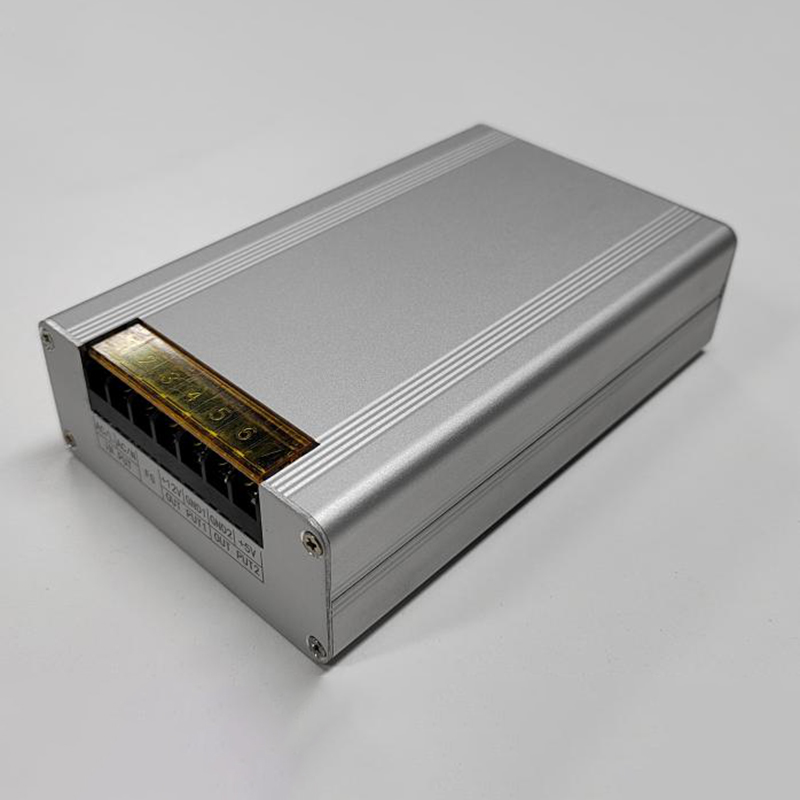

Модуль питания HYP-A901205-1U

Модуль питания HYP-A901205-1U -

Сетевой сервер времени HYE-FSS1308

Сетевой сервер времени HYE-FSS1308 -

Модуль 1588 PTP

Модуль 1588 PTP -

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160 -

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

Модуль питания LL-DC2405-70

Модуль питания LL-DC2405-70 -

Многоканальный счетчик HYE-3111

Многоканальный счетчик HYE-3111

Связанный поиск

Связанный поиск- Синтезатор частоты трансивера на ардуино производители

- Китай модуль синхронизации по сети ptp поставщик

- Китай системы глобального спутникового позиционирования

- Китай микросхема синтезатор частоты

- Ieee 1588 завод

- Протокол сетевого управления snmp заводы

- Плата синхронизации с шиной cpci поставщик

- Генератор с низким уровнем шума завод

- Синтезатор биорезонансных частот заводы

- Широкотемпературные атомные часы с чиповой шкалой cpt заводы