Китай рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой заводы

Когда говорят про рубидиевые атомные часы, часто представляют лабораторные установки размером со шкаф, но современные китайские производства вроде ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология уже давно работают с чиповыми версиями. Многие до сих пор путают термин ?чиповая шкала? — это не просто миниатюризация, а принципиально иная архитектура, где лазерная стабилизация заменена на MEMS-резонаторы. На https://www.cdhycx.ru в разделе модулей видно, как платы размером с ладонь заменяют громоздкие старые системы.

Эволюция или революция в миниатюризации?

Помню, как в 2019 году мы тестировали первые образцы от завода в Чэнду — стабильность была на уровне 10e-11, но тепловой дрейф съедал все преимущества. Инженеры тогда ошиблись с компенсацией температурного коэффициента кварцевого резонатора. Кстати, у Хэнюй Чуансян в новых модулях это исправили за счёт двойной термостабилизации — не идеально, но для промышленных сетей связи уже достаточно.

Особенность именно китайских атомных часов с чиповой шкалой — активное использование керамических корпусов с вакуумным уплотнением. В Европе чаще берут титановые сплавы, но тут решили снизить стоимость без потерь в герметичности. На практике это приводит к интересному эффекту: при пайке на материнскую плату нужно строго контролировать профиль нагрева, иначе микротрещины в керамике гарантированы. Мы потеряли три модуля в полевых испытаниях, прежде чем разработали протокол пайки с предварительным прогревом до 150°C.

Сейчас на том же cdhycx.ru предлагают готовые решения для базовых станций 5G — там где-то на 30% дешевле европейских аналогов, но с нюансом по фазовому шуму. Лично проверял их платы TFD-3A: до 1 Гц всё отлично, а вот выше 10 кГц начинаются проблемы с sideband-шумами. Для синхронизации сотон это некритично, но для научного оборудования уже требует доработки.

Заводские процессы: между теорией и реальностью

Если брать конкретно ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология, их сильная сторона — калибровочные стенды. Видел как собирают рубидиевые атомные часы на линии с лазерной юстировкой — оператор вручную правит положение фотодетекторов, хотя по спецификации всё должно быть автоматизировано. Руководство завода объясняет это тем, что алгоритмы машинного зрения пока не справляются с отбраковкой по форме спектрального пика.

Кстати, про спектры — в новых партиях стали использовать не стандартный D1-line рубидия, а гибридную схему с цезиевой подстройкой. Это увеличило срок службы до 15 лет (заявленные цифры), но мы в полевых условиях пока наблюдаем только 8-летнюю статистику. Два модуля в арктической станции отработали 6 лет без сбоев, хотя деградация стабильности составила 0.02 ppb/год вместо заявленных 0.01.

Самое сложное в производстве — не сборка, а стартовое ?прокаливание? резонаторов. Технологи с завода в Чэнду рассказывали, что до 30% заготовок бракуется на этапе 72-часового теста с циклическим нагревом. Причём основной дефект — нестабильность добротности при переходе через -40°C. Для северных регионов это критично, поэтому они сейчас экспериментируют с легированием кварца иттрием — пока сыровато, но тенденция интересная.

Применение в полевых условиях: неожиданные проблемы

В 2021 году мы ставили их атомные часы с чиповой шкалой на сейсмологические станции в Саянах — и столкнулись с парадоксальной проблемой. При работе от солнечных батарей с импульсными преобразователями возникали гармоники в диапазоне 157 MHz, которые влияли на стабильность рубидиевого перехода. Пришлось экранировать не сами часы, а проводку питания — решение простое, но на поиск ушло три месяца.

Ещё казус был с виброустойчивостью — в спецификациях указано 5g, но при транспортировке по грунтовым дорогам модули теряли калибровку. Оказалось, проблема в креплении кристалла — завод использовал серебряную пасту с низким модулем упругости. После перехода на эпоксидный компаунд с дисперсным бором ситуация выправилась, но партии до 2022 года лучше не использовать в мобильных системах.

Сейчас на https://www.cdhycx.ru уже предлагают модификации для ЖД-транспорта — там добавили активную компенсацию вибраций на пьезоэлементах. Мы тестировали в условиях вибрации от дизельных двигателей — джиттер не превышает 100 ps, что для систем сигнализации вполне приемлемо. Хотя для спутниковых ретрансляторов всё равно берём европейские аналоги — там требования к фазовому шуму строже.

Экономика против точности

Китайские заводы вроде Хэнюй Чуансян научились играть на компромиссах — их рубидиевые атомные часы в 2.5 раза дешевле западных не просто так. Например, используют не индивидуальную калибровку, а групповую подстройку по реперным образцам. Это даёт разброс параметров в партии до 3%, но для 95% применений это некритично. Хотя для сетей с топологической синхронизацией такой подход не годится — мы в таких случаях заказываем дополнительную селекцию.

Любопытно, что они смогли удешевить даже вакуумные камеры — вместо цельного титанового блока используют медные сплавы с напылением. Срок службы получается меньше (12 лет против 20), но стоимость производства падает на 40%. Для коммерческих телеком-систем это идеальный баланс — как раз до морального устаревания оборудования.

Сейчас экспериментируют с заменой рубидия на калий в некоторых линейках — теоретически это даёт лучшую температурную стабильность. Но на практике пока получается хуже из-за сложностей с поляризацией лазерного излучения. На заводе в Чэнду признались, что 15% НИОКР уходит именно на эту проблему — видимо, поэтому на сайте cdhycx.ru до сих пор нет коммерческих моделей с калием.

Что в перспективе?

Если говорить о трендах — китайские производители явно делают ставку на интеграцию с FPGA. У Хэнюй Чуансян уже есть прототипы, где атомные часы с чиповой шкалой впаяны прямо в плату с вентильной матрицей — это снижает джиттер на 20% за счёт исключения внешних шин. Правда, теплоотвод становится головной болью — при плотном монтаже перегрев резонатора достигает 5°C выше номинала.

Коллеги с завода показывали чертежи следующего поколения — там вообще уходят от отдельного модуля к системе-on-chip. Но это пока лабораторные образцы с чудовищным процентом брака — из 100 кристаллов работают 2-3. Думаю, до серийного производства пройдет ещё лет пять.

Лично я считаю, что главный прорыв будет не в точности, а в энергопотреблении. Сейчас их лучшие модели берут 8Вт, а для IoT-устройств нужно хотя бы 2Вт. В Чэнду как раз анонсировали работу над фотонной интеграцией — если решат проблему с КПД лазерного накачки, это перевернёт рынок. Но пока их сайт cdhycx.ru предлагает стандартные решения — надёжные, пусть и не революционные.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

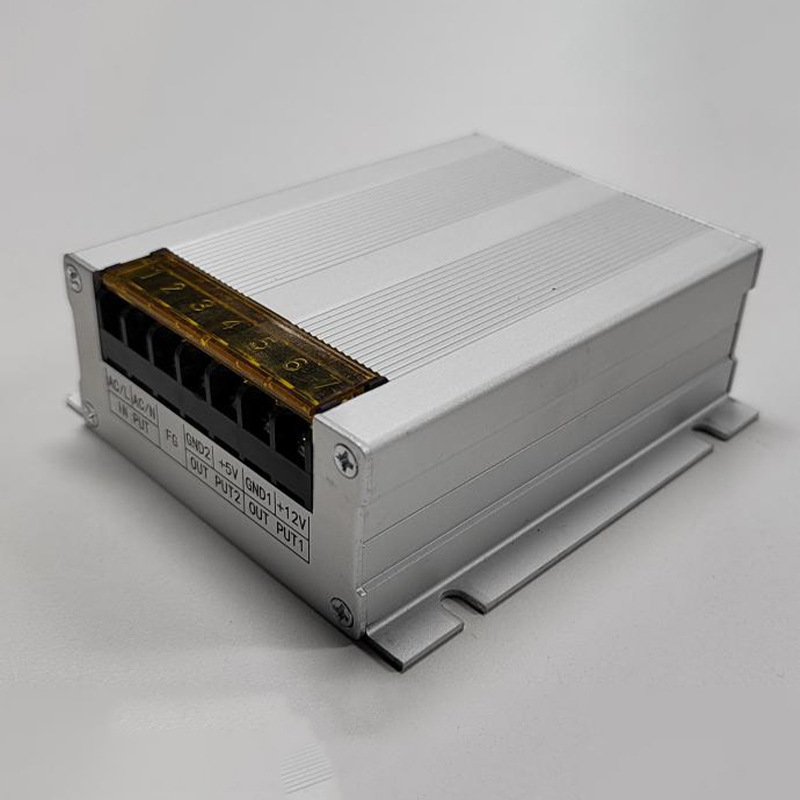

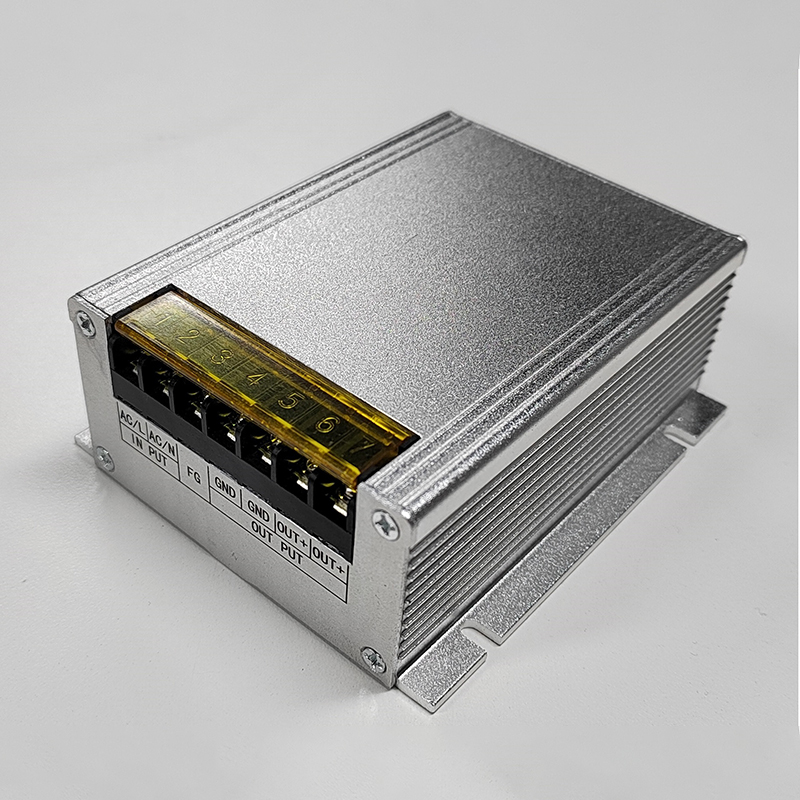

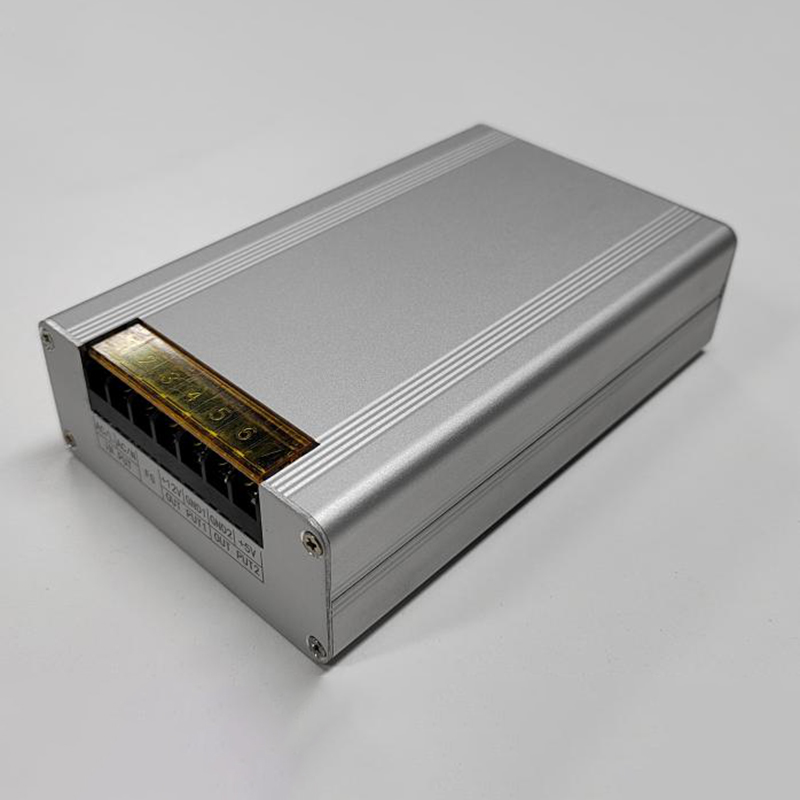

Модуль питания HYM-D09362405

Модуль питания HYM-D09362405 -

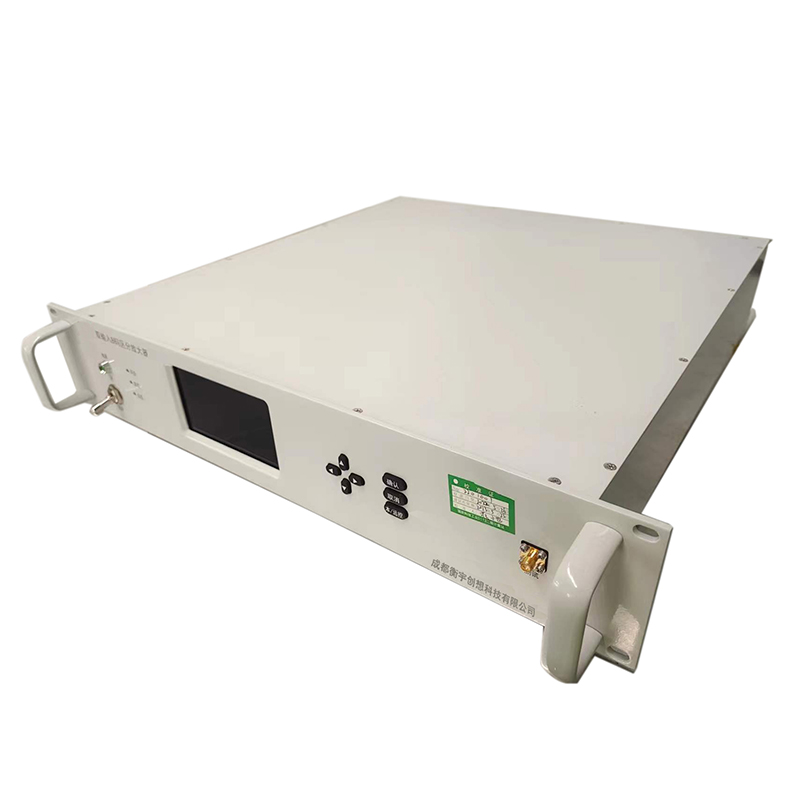

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100 -

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц

Цифровой блок фазовой автоподстройки частоты 10 МГц -

Модуль 1588 PTP

Модуль 1588 PTP -

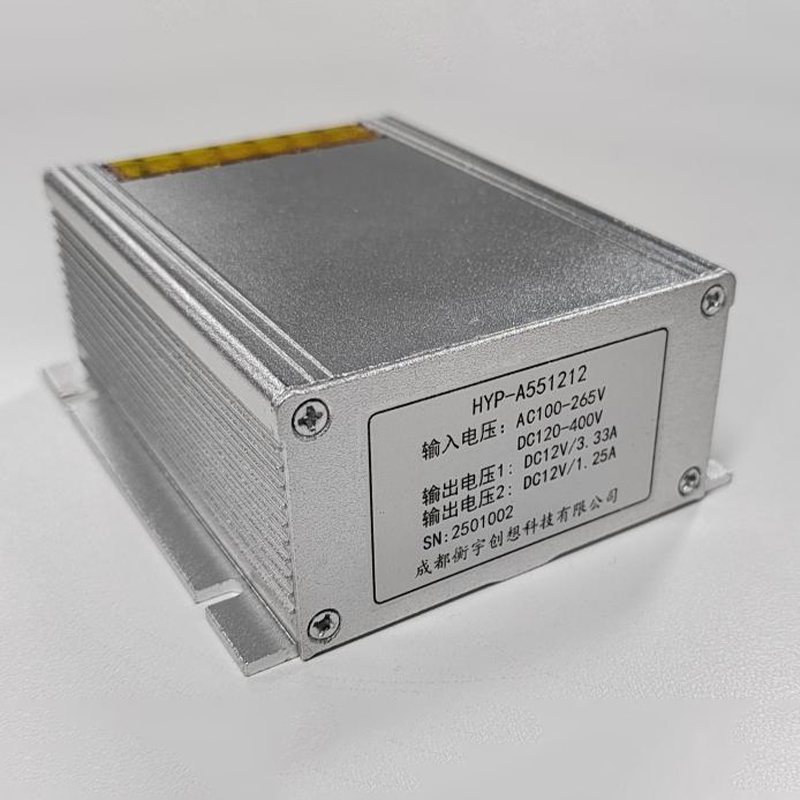

Модуль питания HYP-A551212

Модуль питания HYP-A551212 -

Модуль питания LL-DC2405-70

Модуль питания LL-DC2405-70 -

Модуль питания HYP-A401205

Модуль питания HYP-A401205 -

Модуль питания HYP-A6012

Модуль питания HYP-A6012 -

Модуль питания HYP-A901205-1U

Модуль питания HYP-A901205-1U -

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100 -

Модуль измерения времени HYM-370

Модуль измерения времени HYM-370

Связанный поиск

Связанный поиск- Протокол управления сетями snmp производители

- Поддержка протокола snmp поставщик

- Широкотемпературные атомные часы с чиповой шкалой cpt заводы

- Служба определения времени бэйдоу поставщики

- Китай синтезатор частоты для кв трансивера поставщики

- Китай пунктуальные рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой производители

- Низкий фазовый шум производители

- Служба сетевого времени производитель

- Китай синтезатор частоты до 450 мгц схема

- Измерение разницы во времени поставщики