Китай широкотемпературные атомные часы с чиповой шкалой cpt завод

Когда слышишь про ?атомные часы с чиповой шкалой?, сразу представляешь стойки оборудования в метрологических институтах. Но китайские инженеры из ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология реально запихнули это в модуль размером с пачку сигарет. При этом сохранили стабильность 10?11 даже при -40°C — лично видел протоколы испытаний на их сайте https://www.cdhycx.ru.

Почему CPT-технология стала прорывом для промышленности

Раньше когерентный популяционный треппинг считали лабораторной экзотикой. Помню, в 2019 году мы пробовали адаптировать американские схемы — получалось либо нестабильно, либо потребляло как маленькая электростанция. Китайцы же сделали три ключевых улучшения: кремниевый волновод с подогревом, композитную вакуумную камеру и алгоритм компенсации магнитных полей. Это позволило их частотно-временным модулям работать в линиях связи 5G без термостатирования.

На их производстве в Чэнду я видел, как тестируют партию модулей для железнодорожной синхронизации. Суть в том, что обычные рубидиевые часы ?плывут? при резких перепадах от -20°C до +60°C, а эти держат погрешность в 0.3 наносекунды даже при вибрациях. Секрет — в калибровке каждой ячейки с цезием по индивидуальному коэффициенту температурной компенсации.

Кстати, их оборудование для систем измерения времени сейчас используют в арктических буровых установках. Там где GPS-сигнал пропадает на сутки, локальная сеть на CPT-модулях обеспечивает синхронизацию вышек с погрешностью 5 нс/сутки. При этом модуль потребляет 18Вт против 45Вт у конкурентов.

Подводные камни массового производства

Когда мы впервые заказали партию для тестов, столкнулись с интересным эффектом: в партии из 100 модулей 3 штуки показывали аномальный дрейф 10??. Оказалось, проблема в лазерной сварке вакуумной камеры — микротрещины давали постепенную утечку цезия. На заводе быстро внедрили рентгеновский контроль каждого шва, но это добавило 12% к себестоимости.

Еще один нюанс — старение плёнок в ЧИП-шкале. После 2000 часов непрерывной работы некоторые образцы теряли 3-5% точности. Инженеры Чэнду Хэнюй Чуансян нашли решение через легирование кремниевой подложки галлием, но это потребовало перенастройки всего технологического процесса. Сейчас их частотно-временные платы проходят 500-часовое старение перед отгрузкой.

Любопытно, что для калибровки они используют не эталонные цезиевые фонтанные часы, а собственную сеть из 12 водородных мазеров. Это дешевле и даёт достаточную точность для промышленных применений. Хотя для научных задач всё равно рекомендуют поверку в Госстандарте.

Где это реально применяется кроме лабораторий

В прошлом месяце видел их систему синхронизации для умных сетей электроснабжения в Шанхае. Там 150 подстанций связаны через CPT-модули с точностью 15 нс. При этом модули работают в неотапливаемых помещениях где температура меняется от -10°C до +50°C. Обычные рубидиевые стандарты в таких условиях требуют дорогого термостатирования.

Еще один кейс — синхронизация радаров в аэропортах. Там критична не столько абсолютная точность, сколько идентичность показаний всех узлов. Их оборудование для определения стандарта частоты обеспечивает рассинхронизацию не более 2 нс между любыми двумя точками сети. При этом система автоматически компенсирует задержки в оптоволокне.

На морских платформах эти модули работают в условиях солевых туманов. Конструкторы применили герметизацию по стандарту IP67 с азотной подушкой внутри. Правда, пришлось увеличить массу корпуса до 850 грамм, но это приемлемо для стационарных установок.

Что не получилось с первого раза

Помню их первую версию для космических применений — модуль выдерживал температурный диапазон, но не проходил вибрационные испытания. Проблема была в креплении лазерного диода — при 7g он смещался на микрон, что нарушало юстировку. Переделали на цельнолитой корпус с внутренними демпферами, но пришлось пожертвовать массой.

Еще была история с электромагнитной совместимостью. Первые образцы создавали помехи для GPS-приёмников в радиусе 3 метров. Пришлось полностью перерабатывать схему питания, добавлять 4 слоя экранировки и ферритовые фильтры на все выходы. Сейчас их модули соответствуют ГОСТ Р 51525-99 по ЭМС.

Самое сложное оказалось в калибровке температурных коэффициентов для больших партий. Ручная настройка занимала 8 часов на модуль. Сейчас на заводе внедрили роботизированную линию, которая делает это за 45 минут через машинное обучение — система сама подбирает компенсирующие напряжения по кривой стабилизации.

Перспективы и ограничения технологии

Сейчас они работают над версией с оптическими гребёнками для точности 10?13. Но проблема в том, что такие системы требуют стабильности температуры ±0.1°C, что противоречит концепции широкотемпературности. Возможно, сделают гибридную систему где CPT-модуль будет грубо стабилизировать частоту, а оптическая часть — точно.

Ещё интересное направление — миниатюризация для носимой электроники. Пока что минимальный размер модуля 80×60×15 мм, но инженеры обещают через год уменьшить до 50×40×10 мм. Правда, при этом немного сузят температурный диапазон до -20...+70°C.

Главное ограничение — срок службы. Сейчас гарантия 5 лет, но реально модули работают 7-8 лет до заметной деградации. Это меньше чем у традиционных атомных часов (10-15 лет), но для большинства применений достаточно. К тому же китайцы предлагают услугу перезаправки цезием — дешевле чем покупать новый модуль.

Если смотреть на их каталог https://www.cdhycx.ru, видно как эволюционировала линейка: от лабораторных приборов до промышленных решений. Сейчас они явно фокусируются на сегменте частотно-временных модулей для измерения частоты с упором на устойчивость к внешним воздействиям. Думаю, через пару лет такие решения станут стандартом для критической инфраструктуры.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

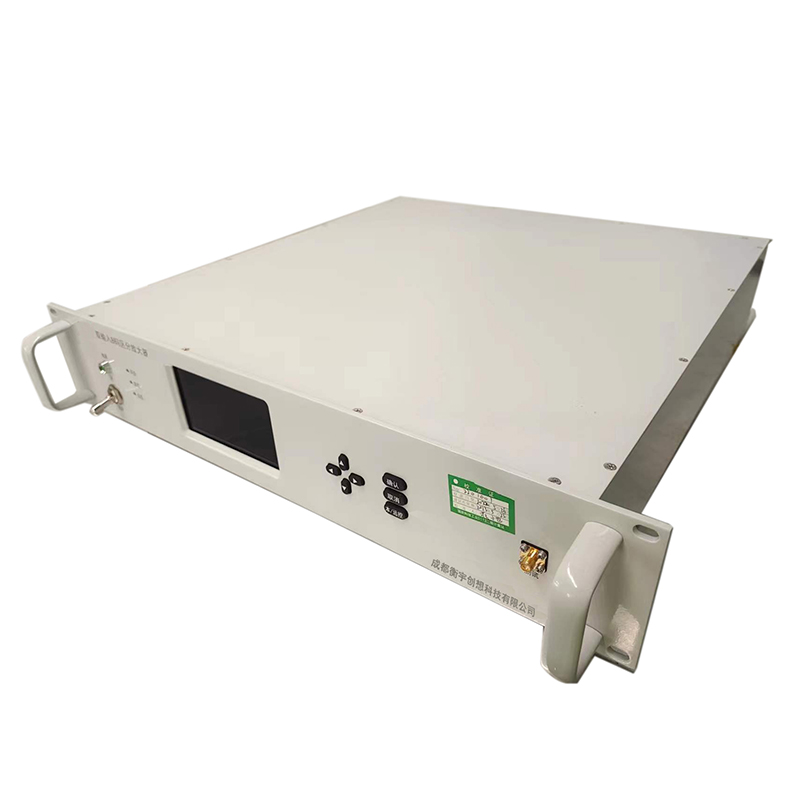

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160

Двухвходовый усилитель импульсной дискриминации HYE-3160 -

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

Модуль 1588 PTP

Модуль 1588 PTP -

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111

Источник сигнала времени и частоты для рубидиевых атомных часов HYE-5111 -

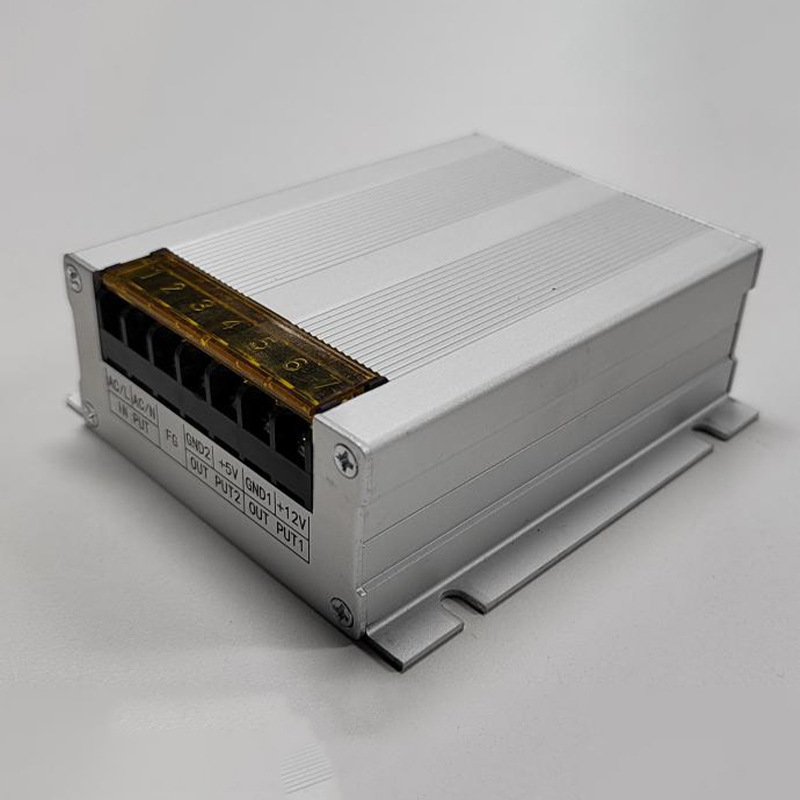

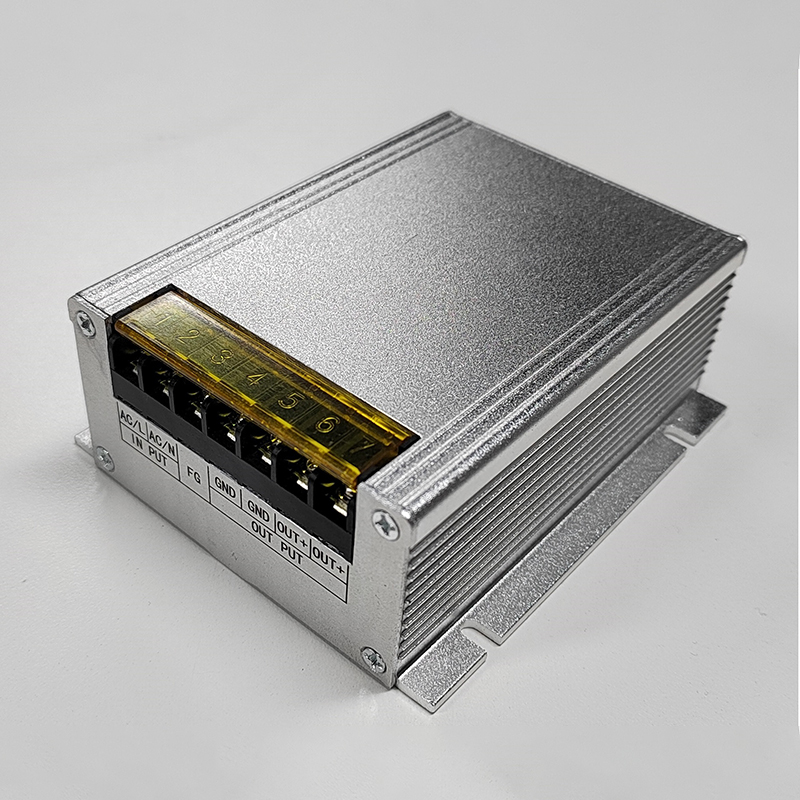

Модуль питания HYM-D09362405

Модуль питания HYM-D09362405 -

Модуль измерения времени HYM-370

Модуль измерения времени HYM-370 -

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100 -

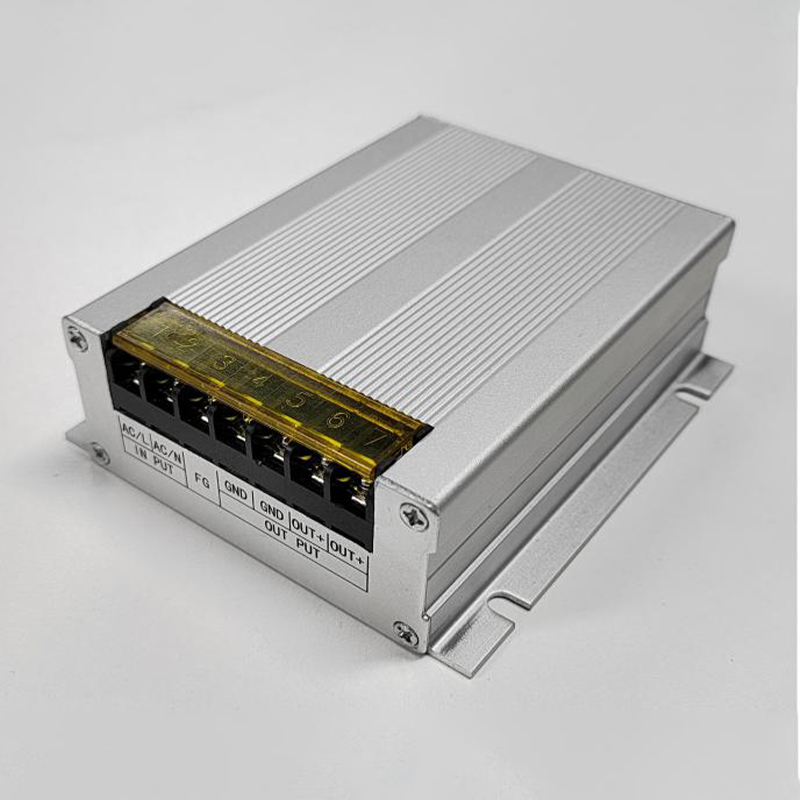

Модуль питания HYP-A4012

Модуль питания HYP-A4012 -

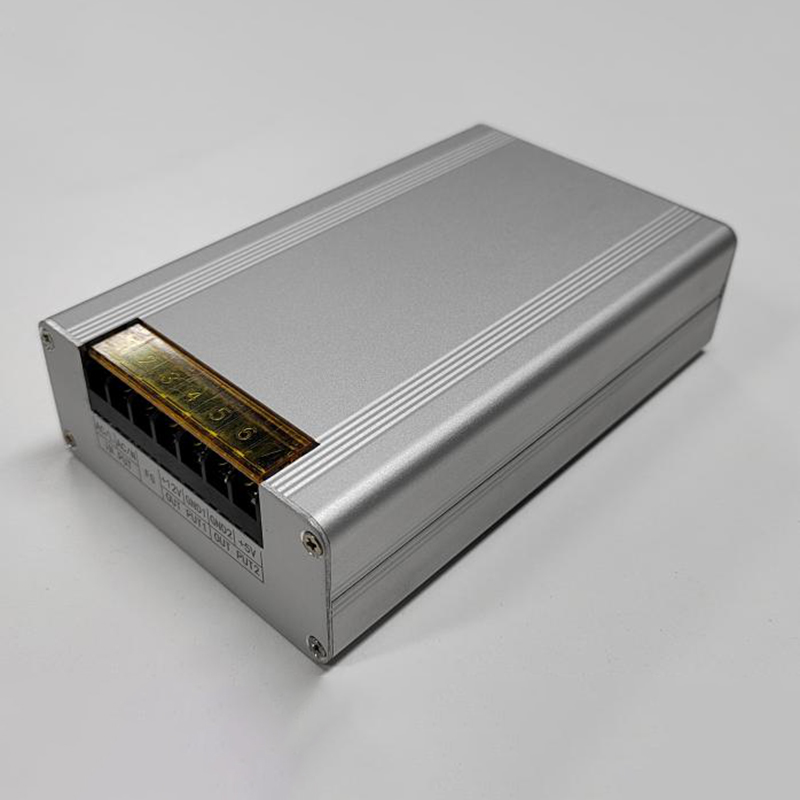

Модуль питания HYP-A901205-1U

Модуль питания HYP-A901205-1U -

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100 -

Многоканальный счетчик HYE-3111

Многоканальный счетчик HYE-3111

Связанный поиск

Связанный поиск- Цифровой синтезатор частоты

- Модуль защиты питания производители

- Китай snmp модуль протоколы

- Синтезатор частоты схема производитель

- Модули питания контроллера производители

- Самодельный синтезатор частоты производитель

- Модуль питания переменного-постоянного тока производитель

- Snmp v3 протокол заводы

- Протокол ptp завод

- Csac производитель