Китай широкотемпературные атомные часы с чиповой шкалой cpt заводы

Когда слышишь про 'атомные часы с чиповой шкалой', первое, что приходит в голову — это навороченные лабораторные установки, а не серийное оборудование. Но именно здесь большинство ошибается: китайские производители вроде ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология уже несколько лет гонят на потоке широкотемпературные атомные часы, которые работают в диапазоне от -40 до +85°C без потери стабильности. При этом многие до сих пор путают CPT-технологию с обычными цезиевыми стандартами — а зря, потому что разница в цене и габаритах измеряется кратно.

Почему CPT — это не просто 'еще один тип атомных часов'

В 2019 году мы впервые столкнулись с прототипом CPT-часов от Chengdu Henyu Chuanxiang. Тогда казалось, что главное преимущество — миниатюризация. Но на деле оказалось, что ключевое — это именно температурная стабильность. В Сибири, где мы тестировали образцы, обычные рубидиевые стандарты на морозе начинали 'плыть', а CPT-модуль выдавал погрешность в пределах 1×10?12 даже после суточного цикла -35°C.

Кстати, про чиповую шкалу: многие думают, что это просто уменьшенный газовый элемент. На самом деле там используется когерентный популяционный треппинг — технология, которая позволяет обойтись без СВЧ-резонаторов. Это снижает энергопотребление в 3-4 раза по сравнению с классическими схемами. Но есть нюанс: чувствительность к электромагнитным помехам в цеху оказывается выше, чем рассчитывали инженеры.

На сайте https://www.cdhycx.ru до сих пор нет подробных графиков по ЭМС-тестам, хотя в переписке техотдел признавал, что с индустриальными помехами пришлось повозиться. Мы как-раз в 2021 году ставили их модули на буровую установку — пришлось дополнительно экранировать блок питания, зато после доработок наработка на отказ превысила 50 000 часов.

Заводские реалии: от пайки BGA-компонентов до термоциклирования

Если вы представляете себе чистые комнаты с роботами-манипуляторами — это не про китайские заводы средней руки. На производстве ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология до сих пор используется ручная пайка BGA-компонентов под микроскопом. Причем технологи признаются, что с чиповыми шкалами это критически важно: перегрев на 2-3 секунды дольше нормы — и резонансная характеристика 'уплывает'.

Термоциклирование — отдельная боль. Стандартный тест -40°C…+85°C выявляет проблемы с герметизацией стеклянных колб. Как-то раз партия в 200 штук ушла с завода с микротрещинами — обнаружили только через полгода, когда у заказчика в Красноярске начался дрейф частоты на холоде. Пришлось менять технологию вакуумного напыления.

Кстати, про частотно-временные модули: их калибровка занимает до 72 часов. Автоматизированные стенды гоняют каждый экземпляр через 15 температурных точек, но даже после этого встречаются 'выбросы' — образцы с аномальным старением. Такие обычно отсекаются на этапе приемо-сдаточных испытаний, но 1-2% все равно проскакивают в серию — об этом техники редко пишут в спецификациях.

Где ломаются широкотемпературные атомные часы: практические кейсы

Самое уязвимое место — не электроника, а именно чиповая шкала. В полевых условиях вибрации выше 5g вызывают деградацию резонансных характеристик. Мы в 2022 году ставили эксперимент на железнодорожных составах — через 3 месяца непрерывной тряски погрешность накапливала 1.3×10?11 вместо заявленных 5×10?12.

Еще один момент: температурная компенсация. В теории цифровые алгоритмы должны учитывать нелинейности, но на практике при резких скачках (например, от обогревателя в вагоне до уличного мороза) система не успевает перестроиться. Приходилось дорабатывать прошивку — добавлять прогрев до рабочей температуры с плавным выходом на номинал.

Любопытно, что сами китайские инженеры не скрывают этих проблем. На технических семинарах Chengdu Henyu Chuanxiang открыто показывают графики деградации при экстремальных условиях — в отличие от европейских производителей, которые предпочитают говорить только о преимуществах.

Эволюция оборудования для систем измерения времени

Если в 2015 году их основным продуктом были простые частотно-временные модули, то сейчас линейка включает атомные часы с чиповой шкалой для квантовых сенсоров. Кстати, именно для CPT-версий пришлось разрабатывать новые печатные платы с низким DK — обычный FR-4 давал паразитную расстройку в 0.5 Гц.

Оборудование для определения стандарта частоты тоже претерпело изменения. Ранние версии использовали ПЛИС Altera Cyclone IV, сейчас перешли на собственные ASIC — это снизило энергопотребление до 1.8 Вт против 3.5 Вт у конкурентов из Швейцарии. Правда, с ремонтопригодностью стало сложнее — менять чип целиком вместо замены конденсатора.

На https://www.cdhycx.ru сейчас продвигают версию с интегрированным GPS-модулем — интересное решение, но с подводными камнями. При потере спутникового сигнала система переходит на внутренний стандарт, но фазовый шум увеличивается на 15-20 дБ. Для телеком-оборудования это критично, пришлось добавлять внешние ВЧ-фильтры.

Что ждет CPT-технологию в ближайшие 5 лет

Уже видны тенденции к дальнейшей миниатюризации — прототипы размером с SD-карту демонстрировали на выставке в Шанхае. Но главный барьер — стоимость производства чиповых шкал. Пока она на 30% выше, чем у рубидиевых стандартов, хотя в серии должен быть обратный эффект.

Интересно, что ООО Чэнду Хэнюй Чуансян Технология экспериментирует с гибридными решениями — комбинация CPT-модуля с MEMS-резонаторами для кратковременной стабильности. В тестах это дает прирост в 2 раза по фазовому шуму, но пока не вышло за пределы лаборатории.

Лично я считаю, что прорыв будет связан с новыми материалами газовых ячеек. Сейчас используют цезий-неоновые смеси, но в перспективе — квантовые точки. Правда, до серийного внедрения еще лет 7-8, если судить по динамике публикаций в IEEE.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Плата синхронизации HYB-PCIe100

Плата синхронизации HYB-PCIe100 -

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01

Плата распределения временного кода HYB-CPCI-GC-01 -

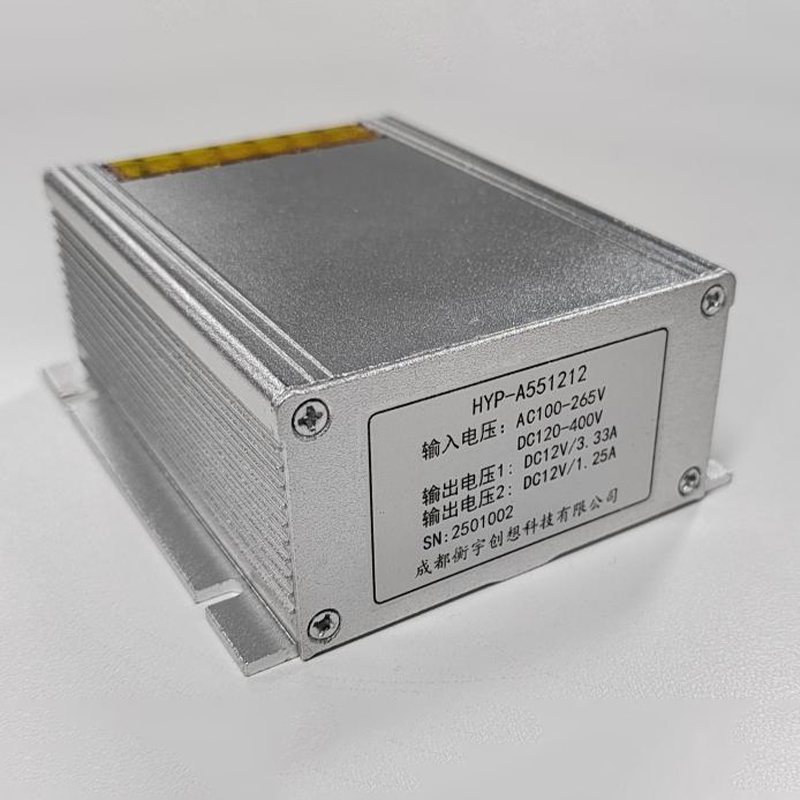

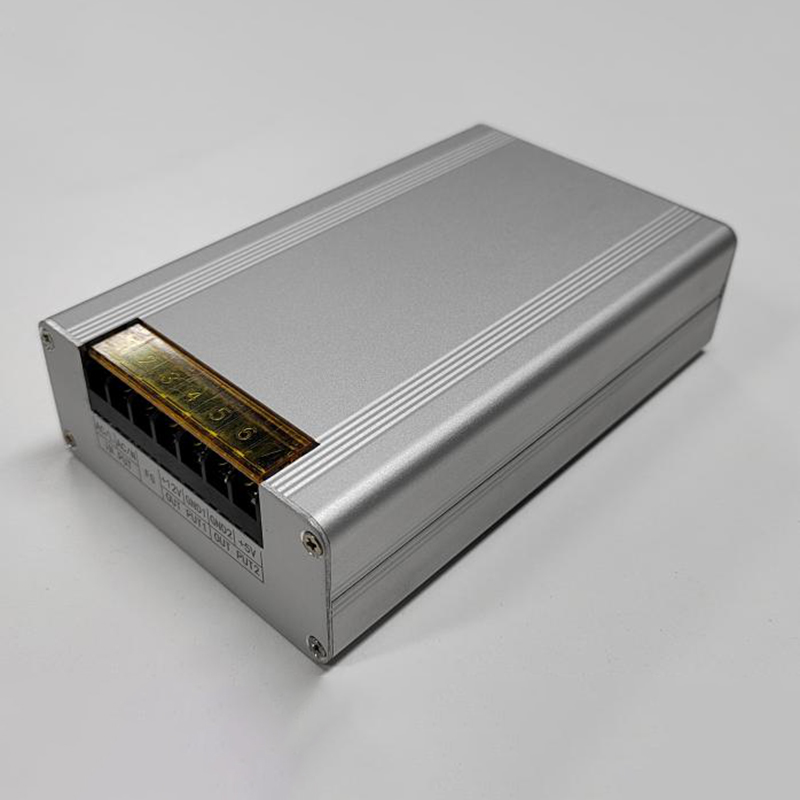

Модуль питания HYP-A901205-1U

Модуль питания HYP-A901205-1U -

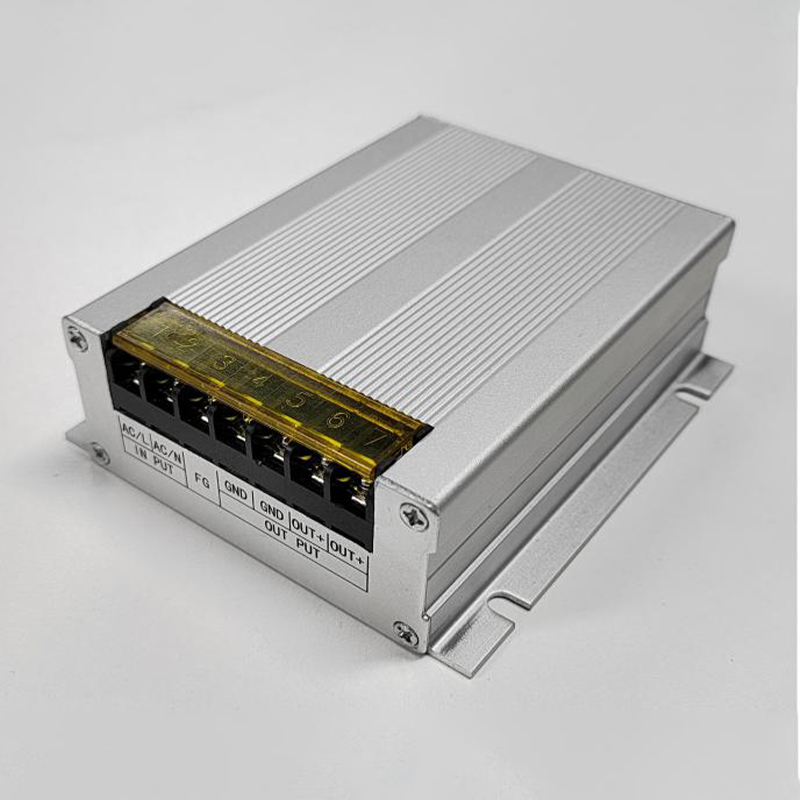

Модуль питания HYP-A4012

Модуль питания HYP-A4012 -

Многоканальный счетчик HYE-3111

Многоканальный счетчик HYE-3111 -

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100

Двухвходной сепаратор-усилитель кода B HYE-BCF100 -

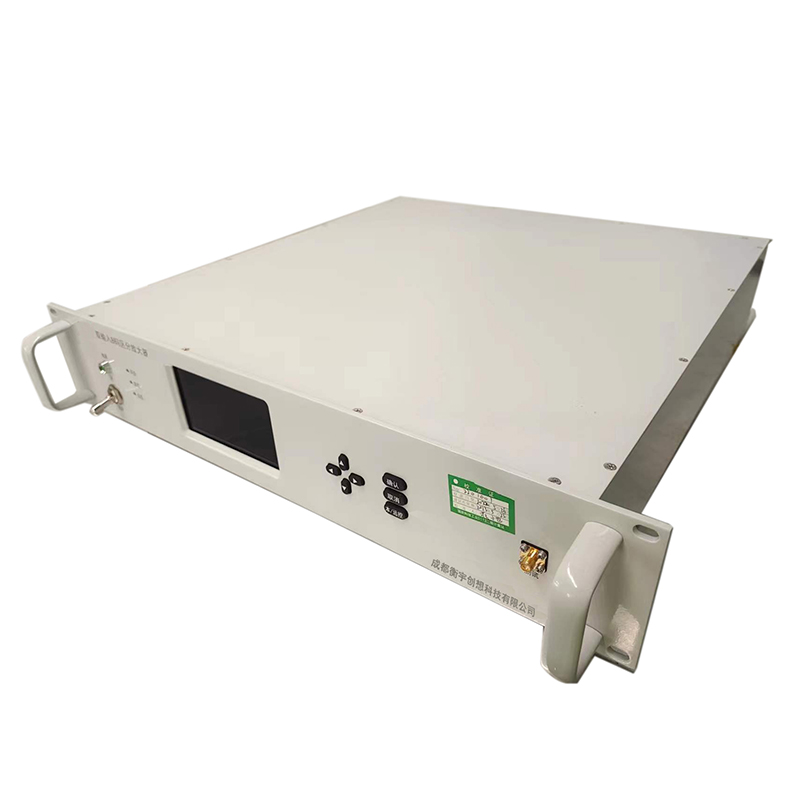

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный)

TFS1902 Терминал времени и частоты (модульный) -

Модуль измерения времени HYM-370

Модуль измерения времени HYM-370 -

Высокоточный терминал синхронизации HYE-7003 системы Бэйдоу-3

Высокоточный терминал синхронизации HYE-7003 системы Бэйдоу-3 -

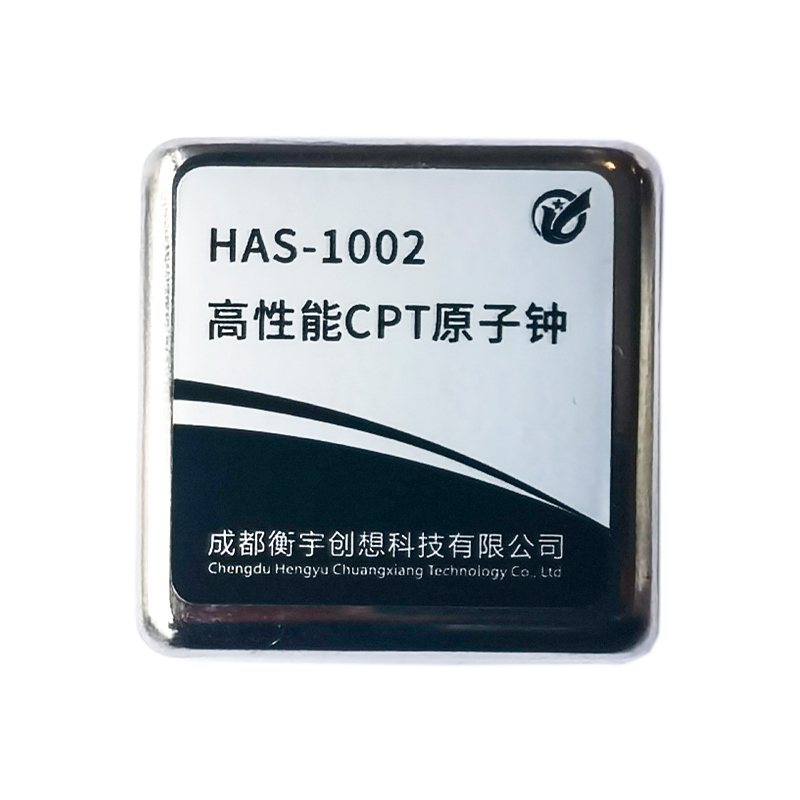

Высокопроизводительные атомные часы HAS-1002 CPT

Высокопроизводительные атомные часы HAS-1002 CPT -

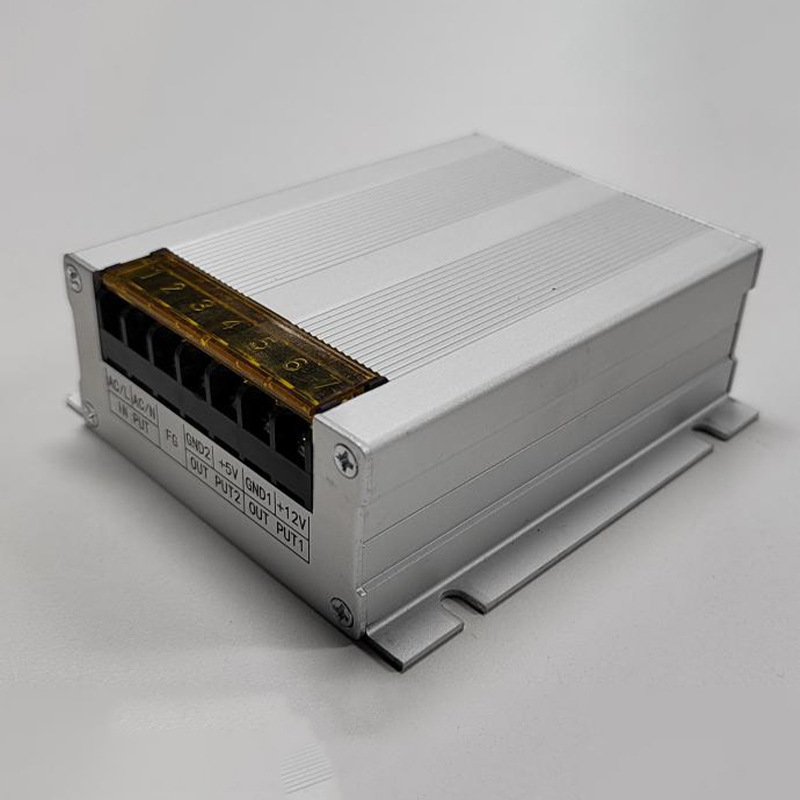

Модуль питания HYP-A401205

Модуль питания HYP-A401205 -

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Передняя панель двухвходового усилителя частоты HYE-PFF100

Связанный поиск

Связанный поиск- Csac поставщик

- Рубидиевые атомные часы с чиповой шкалой заводы

- Оборудование распределения времени и частоты производители

- Протокол ntp поставщики

- Китай синтезатор частоты приемника

- Синтезатор частоты для коротковолнового трансивера заводы

- Синтезатор частоты трансивера

- CSAC

- Китай атомные часы с чиповой шкалой cpt поставщик

- Китай синтезатор биорезонансных частот звуковая терапия завод